任继愈

任继愈(1916.4.15-2009.7.11),山东德州平原人,毕业于北京大学,著名哲学家、宗教学家、历史学家。 任继愈是国家图书馆名誉馆长,民盟成员,曾任北京大学教授,中国社科院研究生院博士生导师,中国哲学史学会会长,中国社科基金宗教组召集人,中国无神论学会理事长。

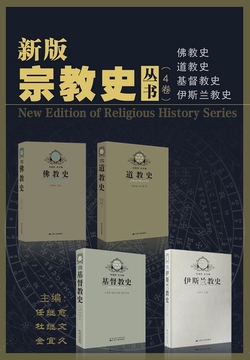

新版宗教史丛书(4卷本)

18人今日阅读 推荐值 75.0%

《佛教史》全面系统地介绍了佛教产生、发展和流传的历史。全书所记内容按原始佛教、部派佛教、南传佛教、北传佛教(包括汉传佛教、藏传佛教)展开,广泛涉及各教派和宗派的教义、经籍、人物、僧制、僧职等等,同时兼及佛教的节目、礼俗、典故、圣地、遗迹、建筑、文学、艺术等等。《道教史》宗教是人类历史上普遍存在的一种现象,对人类社会的政治、经济、思想、文化、艺术等等均产生了十分重大的影响。在对道教作全面考察的同时,书中还对道教与中国古代政治、社会、经济、文化、思想的关系,作了深刻的分析,对一些重要史事和学术问题也提出了不少新的见解。《伊斯兰教史》是一部伊斯兰教世界通史,以时间为经,以地区和国别为纬,全面系统地介绍了伊斯兰教产生、发展和流传的历史。全书所记时限始于伊斯兰教兴起前的阿拉伯社会状况,止于当今伊斯兰教在各国的情况和特点。《基督教史》本书是一部基督教世界通史,以时间为经,以地区和国别为纬,全面系统地介绍了基督教产生、发展和流传的历史。全书所记时限始于基督教产生前的犹太社会状况,止于基督教在近现代中国的流传。

18

老子绎读

本书是任继愈先生对中华民族重要的经典——《老子》的注解和阐释。 作者在《老子》原文的每章前,撰写了高度概括性的内容提要和中心思想;对原文中的重点和难懂词句,逐一校注,并附有历代名家的校勘成果;译文精确、流畅、规范、易懂。作者译注《老子》始于1956年,他曾在50年间四次翻译和注释《老子》,期间不断修订与完善,足见其治学之严谨,研究用力之深。本书集作者半个多世纪研究《老子》的大成,也是《老子》问世2000多年来的新研究成果。 本社和作者都力图使该书成为传统经典研究既有学术性又能走向大众化的尝试。 2015年,时值任先生诞辰99周年,为缅怀先贤,传承文化,我社决定再次出版《老子绎读》一书。本书是其最后一次译注的成果:以王弼本为底本,参以帛书本、竹简本校之,配以简明的释文,精炼的题解,寥寥数语,尽显大家风范。2006年,我社首次出版此书,距今已近1 0年。之后虽四次加印,均已销售一空。恰逢任先生之女任远教授翻译本书英文版时,发现原稿中存在些遗留问题,本次再版对这些问题一一进行了修订,并重新设计了封面和开本。希望新版的《老子绎读》,能给读者带来更好的阅读体验,也能为广大的《老子》爱好者与研究者提供参考。

佛教大辞典

本辞典共收佛教及与佛教相关方面的词条11899条,内容包括十三大类;(1)教派、学派、宗派;(2)人物;(3)典籍;(4)教义;(5)因明;(6)佛、菩萨、罗汉、鬼神、诸天等;(7)称谓、教职、教制;(8)仪轨、礼俗、节日;(9)法物、法器;(10)圣地、遗迹、寺院、佛塔等;(11)组织、团体、机制;(12)历史事项;(13)建筑、文学、艺术及其他。 本辞典前附彩色图版七十二面,大致按“早期佛教”、“中国佛教”、“国外佛教”的顺序编排。“词目笔画索引”后附词目首的“汉语拼音索引”和“四角号码索引”,以方便读者检索。书后附“佛教大事年表”、“部派佛教分派表”、“藏传佛教格鲁派达赖、班禅世系表”以及“词目分类索引”等,以供读者参考使用。

中国佛教史(第三卷)

暂无简介

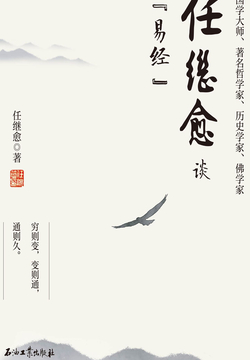

任继愈谈《易经》

本书是任继愈先生关于周易研究的重要作品。内容包含《易经和它的哲学思想》《易学与人类文明》《读易书札》等多个部分。此次出版,是任继愈先生论《易经》思想的首次结集。本书之出版,可以补市场之缺。

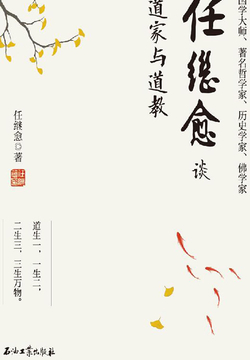

任继愈谈道家与道教

本书是任继愈先生关于道家与道教的重要著作。内容主要包含《中国道教史序》《老子译读前言》等,本书的此次出版,是任继愈先生论道家与道教思想的首次结集。本书之出版,可以补市场之空缺。

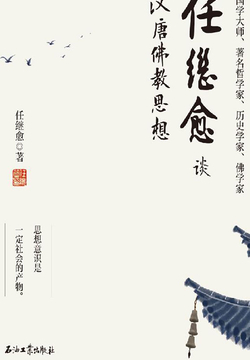

任继愈谈汉唐佛教思想(下卷)

本书是任继愈先生的佛学研究代表作,内容包含《佛教与中国思想文化》《中国佛教的特点》《汉唐时期佛教哲学思想在中国的传播和发展》《天台宗哲学思想略论》《法相宗哲学思想略论》等。该书自1973年初版,至1998年,陆续有多个版本。1998年之后,近二十年来,没有新版本。本书之出,可以补市场之缺。

任继愈谈老子哲学

任继愈(1916.4.15-2009.7.11),字又之,山东平原人。著名哲学家、佛学家、历史学家、国家图书馆馆长、名誉馆长。本书是任继愈先生论老子哲学思想的五篇长文合集。分别取自《中国哲学史》(四卷本)、《中国哲学简史》和《中国哲学发展史》。此次出版,是首次以单行本形式面世。本书之出,可以补市场之缺。

国学读本

《国学读本》是国学大师任继愈先生生前主编的最后一部著作,以弘扬中华人文精神、展示国学精华为宗旨,全书分为文学、史学、哲学三编,以阅读学习经典为主,加以导读、注释、评析,辅以中外名家的相关评论,配有参考书目与思考题,普及与提高并重,方便适用,对提高读者的国学素养、增强对中国传统文化的了解大有裨益。

任继愈谈文化

《任继愈谈文化》内容简介:中国传统文化的历史为人类的文明史提供了证明,它展示了一个活生生的人类进步的实例,从古老到现在的必由之路。中国文化有条件来做出这样的论证。

中国哲学八章

《中国哲学八章》运用游刃自如的思维方式,精辟而通俗地阐述了中国哲学的重大问题,涵盖中国哲学、宗教和美学等方面。它代表了一代学术大师在学术研究上的刨见,也是一个时代哲学研究的水准,并洋溢着中国传统文化的智慧。它语言朴实易懂又准确凝练,内容博大精深又切合人们的精神关怀,是学习中国传统文化的重要读物。

任继愈谈魏晋玄学

本书是任继愈先生关于魏晋玄学、魏晋人物、魏晋社会思潮的作品。含《魏晋清谈的实质和影响》、《魏晋玄学中的社会政治思想和它的政治背景》、《魏晋玄学研究如何深入》、《论魏晋南北朝社会思潮的交融》等,此次出版,是任继愈先生论魏晋玄学、魏晋人物、魏晋社会思潮文章的首次结集。本书之出,可以补市场之缺。

任继愈谈孔子·孟子·韩非

本书是任继愈先生撰写的关于孔子、孟子、韩非三位历史人物的文章合集。含《孔子》、《孟子》、《韩非》、《孔子的仁》、《韩非哲学的性质》、《韩非政治思想中的几个问题》等。

任继愈谈魏晋南北朝的佛教经学

本书是任继愈先生关于魏晋南北朝时期佛教经学的一篇专著,原为《中国哲学发展史(魏晋南北朝卷)》中关于魏晋南北朝佛教经学的部分。此次出版,是该著首次以单行本形式面世。本书之出,可以补市场之缺。

任继愈谈朱熹·王阳明·王夫之

本书是任继愈先生撰写的关于朱熹、邓牧、王阳明、王夫之等历史人物的通俗读物。含《宋明理学家的教育哲学:从朱熹到王阳明》、《朱子的教育哲学》、《朱熹与宗教》、《论朱熹的四书集注》、《朱熹的宗教感情》、《长期被埋没的民主思想家邓牧》、《伟大的唯物主义者王夫之》、《王夫之为什么反对老子》等。

任继愈谈汉唐佛教思想(上卷)

本书是任继愈先生的佛学研究代表作,内容包含《佛教与中国思想文化》《中国佛教的特点》《汉唐时期佛教哲学思想在中国的传播和发展》《天台宗哲学思想略论》《法相宗哲学思想略论》等。该书自1973年初版,至1998年,陆续有多个版本。1998年之后,近二十年来,没有新版本。本书之出,可以补市场之缺。

任继愈谈儒家与儒教

本书是任继愈先生关于儒家与儒教论述的重要作品。内容包含《论儒教的形成》《儒家与儒教》《儒教的再评价》《从程门立雪看儒教》等,此次出版,是任继愈先生论儒家与儒教的思想首次结集。本书之出版,可以补市场之缺。

任继愈谈墨子与墨家

《墨子与墨家》是任继愈先生关于墨子墨家研究的著作,该书内容共分十章,从墨学的产生到成书,从历史故事深入到墨子在社会中的影响及其现实意义,详细分析综述了墨子以及墨经形成的认识论与自然观,逻辑思想及其历史地位介绍了《墨经》对于后世科学的贡献。为读者展示了墨子及其《墨经》的文学魅力与哲学影响。

任继愈谈庄子

本书是任继愈先生关于庄子研究的重要作品,内容包含《庄子探源之一》《庄子探源之二》《庄子探源之三》《庄子探源之四》《庄子探源之五》《论齐物论不代表庄周思想》《庄子》《庄子的唯物主义世界观》等。此次出版,是任继愈先生论庄子思想的首次结集。

任继愈谈中国哲学发展史

本书是任继愈先生主编的《中国哲学发展史》的论述汇编。本书内容包含《先秦卷导言》《秦汉卷导言》《魏晋南北朝卷绪论》《隋唐卷绪论》《隋唐卷会通编序》,等等。是一本有关中国哲学的入门级著作。本书的此次出版,是任继愈先生论中国哲学发展史思想的首次结集。

任继愈谈武圣孙武与《孙子兵法》

本书是任继愈先生撰写的关于孙武、孙膑两位历史人物的文章合集。含《中国古代大军事家孙武》、《孙子兵法中的辩证法因素》、《认识论的起点:孙子兵法序》、《孙膑兵法的哲学思想》等。

皓首学术随笔

本书为任继愈先生学术随笔自选集,分哲学编、佛教编、道教编和杂文四部分,多为任先生从事中国哲学、佛学、道教研究的精彩学术短文、序言等,其中部分文章曾结集出版,也不乏未刊新作,如《二十一世纪的中国哲学》《关于<道德经>》《重读<阿Q正传>》《“绿色音乐”还能听到么》《修订本<二十四史>及<清史稿>的现实意义》等。

竹影集

任继愈曾用名任又之,1916年生,山东平原人。1938年北京大学哲学系毕业,3年后毕业于西南联大北京大学研究院文科研究所,此后任教于北京大学哲学系。1964年被委任筹建中国科学院哲学社会科学部世界宗教研究所,后任该所所长、研究员,兼任中国社会科学院哲学所学术委员会委员、北京大学哲学系教授、国务院学位委员会第一、二届哲学学科学位评议委员会召集人、中国无神论学会会长、中国西藏佛教研究会会长、中国宗教学会顾问、中国哲学史学会会长。1985年任北京图书馆馆长,兼宗教所名誉所长。为全国人民代表大会第四、五、六、七届代表。著名中国哲学史专家、宗教学专家。专著有《汉唐佛教思想论集》、《中国佛学论文集》(合著)、《中国哲学史论》,主编《中国佛教史》、《中国道教史》、《宗教辞典》、《中华大藏经》等。

儒经圣经说(第2辑)

儒教是不是宗教?它又具备什么性质?宗教是西方输入的,还是中国固有的?这些是哲学宗教界争论多年的问题。作为宗教的材料支撑,是解决这一问题的关键。李申先生经过多年的研究探索,采掇大量原始材料,编撰出这套《儒教资料类编》,以揭示儒教的存在,有弄清历历本貌,进而正确利用传统的文化资源,颇具开创性。 《儒经圣经说(第2辑)》为大型资料汇编丛书《儒教资料类编》之第二辑。主要通过文渊阁《四库全书》中的大量资料,告诉读者“圣经”这个概念并非只指《新旧约全书》,其实在我国古代,“圣经”这个概念已广泛地被人们使用,而其内容,指的是儒经。这些资料对于我们理解儒教是不是宗教,会有一定帮助。

一位哲人的目光:任继愈谈话录

毫无疑问,普京是俄罗斯的灵魂舵手,从总统到总理,再到总统,角色虽然有所变换,普京却一直发挥着决定性的影响力,并用自己的硬汉思维规划着俄罗斯的明天。那么,普京究竟一个怎么样的人呢?是什么让他这样文武兼备?他的思维理念的核心是什么?走近俄罗斯总统普京,纵观其充满神秘色彩的不凡人生。

老子哲学讨论集

1.《老子》一书是唯物的还是唯心的。2.《老子》一书和老子的关系如何,代表哪个阶级的思想

天人之际

《天人之际:任继愈学术思想精粹》内容简介:迄今为止,人类对客观世界的认识相对较多,对人类自身的认识,在很多领域还很幼稚,以至无知。当前不论发达地区,还是不发达地区,面对政治动荡,贫富不均,政治纷争,人格残损,生态危机这类亲手制造的结果,表现为束手无策。千百年来,多少仁人志士,哲学家、思想家,耗尽心力,不断探索走出迷津的方案,虽已见到曙光,却未走出困境。原因在于自然科学走得快,人文科学走得慢,人类呈现着文化跛足现象。文化跛足现象不消除。人类难以得到自由。

汉唐佛教思想论集

《汉唐佛教思想论集》内容简介:佛教在印度开始传播时期,正是印度奴隶社会比较发达的时期。印度封建化的过程历时较长,大约从公元前1世纪到公元后6世纪,印度的封建经济才逐渐巩固下来。进入封建社会后,印度奴隶制残余曾延续了很长时期。早期佛教是为当时的印度奴隶主阶级服务的,后期的佛教大乘则为封建地主阶级服务。 佛教开始传播手尼泊尔、印度、巴基斯坦一带,以后南到斯里兰卡、印度支那半岛,北到中亚细亚,随着中国与中亚各国经济、文化的交流,佛教于两汉之际传入中国,在中国的社会历史条件下,开始生根、发展,形成中国封建社会上层建筑的组成部分。 佛教在中国的传播和发展,经历了近二千年的漫长的岁月,它在中国封建社会各阶层中曾起过广泛影响。自从它传入中国那一天起,一直是适应当时封建地主阶级的需要来宣传解释其宗教学说的。不少中外学者认为中国的佛教背离了印度佛教原旨,使印度佛教走了样。这种看法不是没有一定的道理,但这种看法是不太妥当的。 思想意识是一定社会的产物,各种社会有它的成长和衰落的过程。印度佛教也有它生长和衰落的过程,总在不停顿地发展、变化着。印度的佛教,不但在一两千年间有很大的变化,即使拿释氏一生的宗教活动来说,据后人的研究,他早期传教和后期传教,其侧重点也不同。究竟什么是佛教的原样?释氏逝后约百年左右时间,佛教徒中间对教义教规的理解已发生了严重的分歧,形成上座部、大众部两大部派,随后,这两部派又不断发生分化,形成了十八部(或二十部)。接着又出现了佛教大乘教派。大乘教派中先有龙树、提婆倡导的中观学派,后来又有无著、世亲倡导的唯识学派。大乘自称得到释氏的“了义”,而小乘许多学派并不服输,与大乘并存,各立门户,都继续流传。由此可见,在印度事实上并不存在一个标准的佛教样板。如果要把印度佛教的各种教派分化、兴衰变迁的道理讲清楚,就不能只在佛教内部去寻找佛教变迁的原因,而应当从印度的社会历史中去寻找佛教兴衰变迁的原因。这属于另外的题目,不属于中国佛教史的范围。我们的任务是考察中国佛教的历史,揭示出它的发展变化的规律,从而有助于加深认识东汉以后中国的古代封建文化,更好地认识中国的哲学史、文学史以及整个历史。 社会实践表明,一切事物都在发展变化,古人所信奉的“天不变,道亦不变”的观点只能表达取得政权的地主阶级的主观愿望。哲学和宗教看起来高入云霄,好象不食人间烟火,实际上它们仍然是一定的社会的经济生活和政治生活的反映,只是有时是直接的反映,有时是间接的反映,有时是曲折的反映罢了。社会经济生活和政治生活总在不断地发展变化,从而反映经济生活和政治生活的哲学、宗教也相应地改变。我们应当通过考察佛教在中国这块土地上初传、滋长、兴盛、衰微的全部过程,从中找出规律性的东西。

师道师说

中国文化书院由著名学者梁漱溟、冯友兰、张岱年、季羡林、朱伯崑、汤一介、庞朴、李泽厚、乐黛云、李中华、魏常海、王守常等共同发起,以及杜维明、傅伟勋、陈鼓应等港台及海外著名学者共同创建,于1984年11月在北京正式成立。 中国文化书院的宗旨:通过对中国传统文化的研究和教学活动,继承和阐扬中国的优秀文化遗产;通过对海外文化的介绍、研究以及国际性学术交流活动,提高对中国传统文化的研究水平,并促进中国文化的现代化,为推动中国文化走向世界、世界文化走向中国做贡献。

任继愈谈中国哲学和宗教

《任继愈谈中国哲学和宗教》的主要内容是:任继愈先生是当之无愧的一代学术宗师,是我国马克思主义宗教学的开创者和奠基人,是中国哲学、中国宗教学领域中高瞻远瞩的学术研究领导者和优秀的学术活动组织者。《任继愈谈中国哲学和宗教》包括了20世纪中国哲学的使命感、21世纪的中国哲学、哲学的重要性、从中华民族文化看中国哲学的未来等内容。

儒教问题争论集

任继愈先生一生勤奋治学,勇于创新,始终站在学术研究的最前沿。他提倡沉潜笃实的学风,主张在学术上有几分证据说几分话,有几分把握说几分话,坚持真理,修正错误。他在佛教研究方面的成就被毛泽东同志誉为“凤毛麟角”;他撰写与主编的多种著作多次再版,培养了一代又一代中国学者,其中《中国哲学史》四卷本长期作为大学教材,获国家教育部特等奖;他提出“儒教是宗教”的论断,是对中国传统文化性质的总体认识和定位,是认识把握中国传统文化的重大基础性理论贡献,在学术界引起了巨大的震动,具有不可估量的深远影响;为了民族的文化振兴,他以整理传统文化资料为自己重要的历史使命,先后组织领导乃至亲自主持《中华大藏经》(汉文部分)、《中华大典》、新修《二十四史》、《国家图书馆藏敦煌遗书》等多项大规模的文化工程。任继愈先生在担任国家图书馆馆长和名誉馆长期间,为中国图书馆事业作出了重大贡献——...(展开全部)

儒教、孔教、圣教、三教称名说

儒教是不是宗教?它又具备什么性质?宗教是西方输入的,还是中国固有的?这些是哲学宗教界争论多年的问题。作为宗教的材料支撑,是解决这一问题的关键。李申先生经过多年的研究探索,采掇大量原始材料,编撰出这套《儒教资料类编》,以揭示儒教的存在,有弄清历历本貌,进而正确利用传统的文化资源,颇具开创性。 本书为大型资料汇编丛书《儒教资料类编》之第一辑。主要辑录文渊阁《四库全书》中有关儒教、孔教、圣教、三教的资料,来说明儒教的性质。并附录有关称宗教和论述神道设教的材料,以期说明宗教是我国固有的概念。

任继愈论儒佛道

《任继愈论儒佛道》收入任继愈先生研究儒佛道论说文章29篇。任继愈先生对于我国传统文化与宗教均有深入研究。由于不是作为教徒而是作为研究者进行观察、分析、研究,认识更加客观。所谓当事者迷,旁观者清。《任继愈论儒佛道》体现了任继愈先生有关宗教问题的深刻见解。

文津演讲录之6

国图古籍馆,曾经被众多的读者亲切地称为“老北图”,在20世纪50年代,就因成功地举办学术讲座而为社会各界人士所称道,老舍等一代文化巨匠都曾作为这里的主讲人传道授业、答疑解惑。2001年新年伊始,国家图书馆分馆(现古籍馆)为继承“老北图”的优良传统,为适应知识经济时代对图书馆扩展文化功能,全方位、多角度传播文化信息的客观要求,举办了以传播中华传统文化为主旨的名人系列讲座。昔日曾亲身聆听老一辈学界泰斗教诲的莘莘学子,如今也作为各学界的骄子走上这神圣而庄重的讲坛。 一年来,我们举办了文史、政经、音乐、美术等系列讲座共百余场,听众近万人次。从他们渴望的目光里,我们感到了肩上的重任;从他们满意的笑容中,我们感到了由衷的欣慰。许多专家学者和读者通过讲座,成了图书馆的朋友,他们对我们的工作提供了可贵的指导和无私的帮助,而更多的人则经此渠道记住了国家图书馆,记住了国家图书馆古籍馆。这是对我们工作的最大的褒奖。 为了感谢各界朋友的支持,我们选出部分讲座内容,汇集成册,系列出版,给主讲人和听讲者一个留念,给不巧未曾听讲者一份补偿,也给我们的工作一个小小的总结。

文津演讲录2

所收文章皆为知名学者、社会名流的精彩讲座,遵循“思想自由、务实严谨”之原则,取八方思想之精粹,采众家之所长,集各科之要义。旨在为读者开启心智、提升自我、去伪存真,让经历、地位、性情各异的芸芸众生在“新经济时代”找到“点石成金”的方法,继而“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平。” 各位主讲人用毕生心血、焚膏继晷、皓首穷经,故而成绩斐然、蜚声士林。他们是这个时代最值得尊敬的人。 每篇讲稿,都见解精辟、格调高雅,学术性,知识性、趣味性并重、深入浅出、雅俗共赏。 相信所有“上进的”、“探寻着的”读者都能从中受益。

文津演讲录之7

本书所选讲稿,主讲人多为年近古稀的学界名流、文坛泰斗。 本书主要内容包括:近年来发现的重要西周有铭青铜器、古代印度教杂谈、胡适思想的现代意义、实行草地农业 确保粮食安全、陆游的爱国诗歌、中华土木大金字塔、日本文艺的审美传统与外在交流、始儒终佛:唐代士人之心路历程、中国古代青铜兵器与车战的历史、有关儒学的自觉自识——兼评对儒学的误会与非议。

宗教小辞典丛书:伊斯兰教小词典(修订版)

《宗教小辞典丛书:伊斯兰教小词典(修订版)》共选收伊斯兰教方面词目凡1940条。包括教派、组织、机构,人物,信仰、教义、学说、思想,经籍书文及其用语,历史事项,古兰经人物与传说,称谓、教职、教制、礼仪、节日,清真寺、圣地及其他等九大类。

任继愈禅学论集

中国传统文化自秦汉以降,二千多年来,自成体系,独立发展。它善于吸收一切有价值的外来文化,融入固有文化主流,不断发展,几千年沿着既定的方向,走着自己的路。中华文化根深叶茂,源远流长,从来都是以自己固有的思想体系、思维模式来迎接外来文化的。大致可以举出以下几种特点和品格:不失自我的兼容性;与时俱进的应变性;取之有节的开发性;刚柔相济的进取性;和而不同的自主性。佛教传入中国及其发展道路,也充分体现了这些特色。 佛教最初传入中国,中国人士看作黄老清静无为的理论。景教(西方基督教的一派)在唐代最初传入中国,中国人士认为这个教“常然真寂,先先而无元;窅然灵虚,后后而妙有”,“判十字以定四方,鼓元风而生二气”,“法浴水风,涤浮华而洁虚白;印持十字,融四照以合无拘”。这完全是当时唐人的新解。伊斯兰教传入中国,中国学者著《天方性理》以迎接这一外来教义。中国最早介绍佛教的著作《四十二章经》及《牟子理惑论》,都以中国传统忠孝观念来理解这一外来宗教。 还应当指出,佛教的根基虽出白天竺,但中国人所认识的佛教并不是直接取自印度,而是来自中亚。魏晋时期,佛教经典均根据西域文字翻译成汉文转手引进的。 中国传统宗教的忠孝观念曾得到一切宗教的认同。后来的儒佛道三教会同,无不体现了中华文化圆融无碍、海纳百川的特点。佛教文化虽然带有佛教的某些特征,但这些特征无不体现中华民族文化的共同性。研究佛教不知不觉与儒、道两家会合;研究儒教又必然与佛、道两家贯通;研究道教又必然与儒、佛二家相会。

任继愈论历史人物

《任继愈论历史人物》收入任继愈先生有关中国历史人物的论说文章53篇,按照古代、近代、现代、其他予以划分。内容包括从古至今比较重要的政治家、史学家、哲学家、军事家、文学家、教育家等,最后附有对自己初小、高小及初中老师的回忆文章。主要侧重现代,评价、回忆师友文章居多。

文津演讲录之五

暂无简介