相关作者的搜索结果

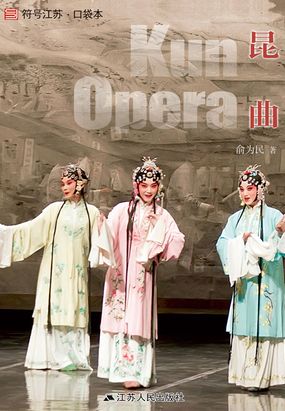

昆曲

2人今日阅读 推荐值 67.0%

昆曲形成于600多年前的江苏昆山,历史悠久,汇集了中国古代文学、音乐、表演等各种文学艺术的精华,高雅优美,绚丽璀璨,有中国戏曲百花园中的 “兰花”之美称,是中国传统戏曲的杰出代表。2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织命名为“人类口述与非物质遗产代表作”,成了全人类的优秀文化遗产。本书从昆曲的发展历史、昆曲的艺术形式、经典曲目介绍三个方面对昆曲进行了全方位介绍。

2

西厢记(插图本)

1人今日阅读

《西厢记》,五本二十折,元杂剧的“压卷”之作,问世即“天下夺魁”。描写相国千金崔莺莺和书生张君瑞一波三折的爱情故事,他们打破重重封建枷锁和家庭束缚,最终成就美满姻缘。剧情曲折,人物生动;曲词典雅,被称为“花间美人”。崔莺莺待月西厢,张君瑞痴情成魔,“愿天下有情的都成了眷属”,美好动人的爱情故事穿越千年,至今活跃在戏曲舞台上。本书以凌濛初《西厢记五本解证》为底本,并参以明《张深之先生正北西厢秘本》、王骥德《新校注古本西厢记》以及《北词广正谱》等。有详细导读和简洁的注释,并配以《西厢记》明凌蒙初刻朱墨套印本、《张深之先生正北西厢秘本》、《李卓吾先生批点西厢记真本》等书中绣像40余幅,图文并茂,赏心悦目。

1

中国古代曲体文学格律研究

南京大学俞为民教授多年来致力于曲体格律研究,《中国古代曲体文学格律》一书,从考查曲调乐体的外在形式出发,具体涉及了曲调的渊源和流变、套曲、衬字、犯调、格律谱等内容,系统而细致地用现代科学研究方法分析、归纳曲体文学的内在规律。此书的出版当是曲学研究界的一桩幸事。

宋元南戏传播考论(精)

本书对宋元南戏的产生与传播作了较系统的研究。全书分为三个部分:上篇为“南戏文本传播考论”,对南戏的一些经典剧目的文本在明清时期的传播与变异作了梳理和考论;二是“南戏舞台传播考论”,对南戏艺人的生态、演出场所以及南戏的脚色体制、舞台排场、舞台道具、语言与曲调等分别作了论述;三是“南戏在地方戏中的传播”,对南戏在京剧、川剧、湘剧、越剧、梨园戏等地方戏中的流传与改编作了探寻和考论。

明清传奇通论

传奇即南戏在明清时期的新发展,是中国古代戏曲史上的重要戏曲形式。本书对明清传奇作了较全面深入的考论。首先,联系不同时期的社会特点,从宏观上对明清传奇的创作倾向和作家流派作了考察与论述。其次,对明清时期一些重要的传奇作家与作品如梁辰鱼与《浣沙记》、汤显祖、沈璟、吴炳、冯梦龙、南洪北孔、《雷峰塔》等作了专题研究。全书也以此为依据,分为上下两编。另外,本书还对明清时期的一些戏曲论著及有关传奇创作的理论问题进行了论述。在论述中,既顾及史的线索,又突出重点,即通过一个个专题研究,既能看到明清传奇发展的全貌,又能看到明清传奇发展长河中的一个个闪光点。

牡丹亭(插图本)

《牡丹亭》,又名《还魂记》,是明代戏曲家汤显祖的代表作,汤显祖自谓:“一生‘四梦’,得意处惟在《牡丹》。”描写南安太守杜丽娘,于梦中与书生柳梦梅相遇欢会。梦醒之后,遍寻不得,忧思成疾,伤情而死。杜丽娘的鬼魂找到柳梦梅,人鬼相恋。柳梦梅掘坟开棺,丽娘起死回生,两人结为夫妻。《牡丹亭》表达了“至情”的主题,歌颂超越礼教、生死的爱情,歌颂自由之人性。《牡丹亭》也是我国古代戏曲史上继《西厢记》以后,描写男女爱情的又一部经典剧作,至今盛演不衰,影响了一代又一代的观众和读者。《牡丹亭》的刊本甚多,从明代中叶一直到今天,一共产生了三十多种刊本或印本。此以明末朱元镇校刻本为底本加以校注整理。注释简明,以便阅读;并辅以诸本绣像,图文并茂,赏心悦目。

符号江苏·精选本-昆曲

昆曲又称昆腔、昆山腔、昆剧。它发源于元末明初的江苏昆山,是与当地的音乐、歌舞、语言结合而成的一个声腔剧种。本书分为:昆曲的产生与流传、昆曲的艺术形式和昆曲的名剧名家共三章内容。

桃花扇(插图本)

孔尚任的《桃花扇》与洪昇的《长生殿》,是享誉清初曲坛的传奇杰作,以“南洪北孔”并称。通过李香君、侯方域的悲欢离合的爱情故事,描写南明王朝的兴亡历史,即所谓“借离合之情,写兴亡之感”,“知三百年之基业,隳于何人?败于何事?消于何年?歇于何地?”作者在创作中,注重历史的真实,又不拘泥于历史,根据主题需要作了艺术提炼和加工,使历史真实与艺术真实得到了有机的统一。全剧人物众多,情节跌宕,文辞优美。此以清康熙四十七年初刻本为底本校注整理。注释简明,以便阅读;并辅以民国暖红室刊本绣像十余幅,图文并茂。

关汉卿剧作选

本书为名著阅读力养成丛书之一。该书选取元曲四大家之一的关汉卿的三部作品集结而成。三部作品分别《窦娥冤》《救风尘》和《单刀会》。其中《窦娥冤》《救风尘》是反映社会现实的作品,《单刀会》是描写历史故事的作品。两种风格的作品都与时代的脉搏紧密相连,充满着强烈的现实主义内容。温州大学人文学院俞为民教授就书稿中的难字、难词以及典故进行了详细注释,不仅增强了图书的只是含量,而且有效降低了学习难度,更适合中学生阅读。

曲体研究(精装)

曲体研究,是对曲的声乐因素的构成形式与内在规律加以探讨与研究。有关曲体的研究,是我国古代戏曲理论的重要内容。本书在前人基础上有所开拓与深入,主要在三个方面做出了创新:一是在研究的视角上,不局限于文人律曲的曲体。二是力求深度,不仅考察曲体的外在形式,而且探讨其内在规律,加强理论深度。三是用动态的视角来审视和考察曲体的沿革与流变,通过对曲的发展流变过程的考察,寻绎出其中的规律。全书视角独特,论证翔实,资料丰富,多可借鉴。

杀狗记

暂无简介

宋元南戏史

中国戏曲是中华民族文化宝库中的一颗璀璨的明珠,历史悠久,源远流长,为历代民众所喜闻乐见。追根溯源,在中国戏曲的发展史上,第一种成熟的戏曲形式,则是北宋中叶产生于温州一带的南戏。 作为第一种成熟的戏曲形式,南或在剧本形式、音乐体制、角色体制及具有写意特征的舞台表演等都为后世的戏曲形式如明清传奇及清代中叶以后兴起的各种地方戏奠定了基础。可以说,南戏的出现,正式展示了戏曲这一中华民族文化明珠的夺目光彩。

南戏大典

本书主要内容包括:新刻原本王状元荆钗记;李卓吾先生批评古本荆钗记;新刊重订出相附释标注节义荆钗记等。

历代曲话汇编

《历代曲话汇编——新编中国古典戏曲论著集成》为国家古籍整理出版“十一五”规划重点项目。现已基本定稿,全书700多万字,收录了从戏曲形成时期的唐宋至戏曲转型时期的近代250多位曲论家的曲论专著或单篇评论(包括评点、序跋、书信及以诗词曲论曲等多种形式),其中专著近120种(目前规模最大的《新编中国古典戏曲论著集成》只收录48种曲论专著),关于散曲和戏曲的单篇曲论约150万字。《历代曲话汇编——新编中国古典戏曲论著集成》由唐宋元编、明代编、清代编、近代编组成,并附有《人名索引》、《剧名索引》、《重要术语索引》、《曲牌名索引》。采用繁体竖排,加新式标点符号。 《历代曲话汇编——新编中国古典戏曲论著集成》为唐宋元编,收录24位曲论家的曲论专著或单篇评论,其中专著17余部。

中国戏曲艺术通论

上篇为中国戏曲的艺术形态,包括中国戏曲的艺术特征与美学特征、中国戏曲的脚色体制、中国戏曲的表演功法、中国戏曲的表演程式、中国戏曲的脸谱与服饰、中国戏曲的音乐体制;下篇为中国戏曲的演进历程,包括中国戏曲的孕育、中国戏曲的形成、宋元南戏、宋元四大南戏、高明与《琵琶记》、元杂剧、元曲四大家。

李渔评传

李渔是明末清初一位多才多艺的文学家,本书根据传主的这一特点,在对传主的生平经历加以考述的同时,分别对他在戏曲、小说、诗文、史学、园林、养生、饮食等方面的著述与成就作了较全面而深入的考察与阐述,在对前人研究较多的戏曲、小说方面,既借鉴了前人的研究成果,同时又提出了自己的见解。全书考论清晰,资辑翔实。为方便阅读,书启还附有《李渔年谱》、《人名索引》、《文献索引》、《词语索引》。

梁山伯与祝英台

民间传说故事是我国民族文化宝库中一个重要的组成部分,它内容丰富多彩,形式生动活泼,为历代人民群众所喜闻乐见。 在历代民间传说故事中,《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》、《孟姜女》、《白蛇传》、《天仙配》是流传最广、影响最大的五个民间传说故事。它们不仅具有深刻的思想内容,而且有着较高的艺术价值。首先,这五个民间传说故事都深刻地反映了古代劳动人民的道德理想,对美好事物的赞扬,对罪恶势力的抨击。如《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》、《白蛇传》、《天仙配》都赞美了封建社会青年男女对幸福爱情的追求,抨击了封建礼教和封建势力对青年男女幸福爱情的摧残和扼杀,并且最后都借助神话的形式,让美好的理想得以实现。又如《孟姜女》揭露了封建统治者对劳动人民的残暴统治,同时也反映了劳动人民对封建暴政的不屈反抗。其次,在长期的流传过程中,经过历代劳动人民的不断加工与锤炼,使得这五个民间传说故事都具有较高的艺术成就,故事情节曲折生动,人物形象鲜明感人,而且每一种故事都有许多不同的表现形式,如戏曲、话本、鼓子词、弹词、宝卷等,适合了不同听众(观众、读者)的欣赏情趣。也正因为如此,千百年来,这五个民间传说故事一直广为流传,家喻户晓。 今天虽然时代不同了,产生这五种民间传说故事的社会早已成了历史,但我们仍能从这些民间传说故事中感受到古代劳动人民的道德情操,从中汲取有益的东西,有助于新时期的精神文明建设。为此,我们对这五种民间传说故事加以整理,重新编写。新编的故事,力求符合现代人的阅读欣赏需求,一方面以前代流传的作品为依据,努力保持故事的原貌,另一方面也剔除了其中的一些糟粕,努力做到推陈出新。为了让广大读者了解民间传说故事的形成,我们还对每种故事的起源与流变过程作了简略的介绍,并且选录了一些前代影响较大的作品,供读者参阅。

中国古代戏曲理论史通论(全2册·国家哲学社会科学成果文库)

本书在对历代戏曲理论资料汇总和梳理的基础上,对历代戏曲理论著作作了深入细致的研究,从理论上对古代戏曲理论加以总结。本书以历史的视角,对戏曲理论上的一些重点理论家和重要论著加以深入的研究和论述,既对每一时期的戏曲理论有总体的研究和论述,又突出每一时期的重点理论家及其论著,对其加以专题研究与论述,宏观研究与个案研究相结合,以增强研究的理论广度和深度。

历代曲话汇编·新编中国古典戏曲论著集成:清代编·南曲九宫正始

今天下操觚家以制义余功,留心典册,于秦、汉、晋、魏、唐、宋之书,靡不博观。然或者日:百川学海,思选中于青钱;立就千言,冀效能于天禄。晨昏寻味,手口临摹,总不出经世文章。外于敲金戛石,刻羽引商。审辨于声歌,订定乎律吕。闲情逸韵,诿日未遑二予日:否,否!夫乐之大本,与政化通。自五英六茎、门大章而后,周人制为乐章,汉人制为乐府。朱鹭、黄骢诸奏,洋洋其可听也。至唐而用十二锺,制十二和。李白之调,龟年之曲,并重开元。宋兴则有和岘、宝仪之章焉,范镇、刘几之律焉。历观名流才士,其所著述,真可垂千古不磨。迨声之变也,月露风云,艳其词而未工其调;金花玉树,美其听而未正其音。

戏曲小说

《戏曲小说》分上下两篇分别介绍了中国的戏曲文学和小说。中国戏曲是中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠。她历史悠久,源远流长,为历代民众所喜闻乐见。而且,中国戏曲也以其鲜明的民族特征,在世界剧坛上占有重要的地位,与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。 我国古代小说经历了由不自觉到自觉、由幼稚到成熟、由文体单一到文体多样的发展过程。

海内外中国戏剧史家自选集.俞为民卷

本书是“海内外中国戏曲史家自选集”丛书之一,丛书旨在全面汇聚和展示新时期海内外中国戏曲史研究成果,由在该领域有卓越成就和广泛影响的学者遴选自己*具代表性的论文,结集出版。本书收录了我国著名学者俞为民先生的重要研究成果。

南戏文献全编·剧本编·琵琶记

本书为国家社科重大招标项目、全国古籍整理出版资助项目。 南戏又称温州杂剧、永嘉杂剧等,产生于两宋之交的南方地区,是中国古代戏曲史上第一种成熟的戏曲形式,是中华民族文化的一个重要组成部分。《琵琶记》是元末戏曲作家高明根据长期流传的民间戏文《赵贞女蔡二郎》改编创作的,是中国古代戏曲中的一部经典作品。此剧叙写东汉书生蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的爱情故事,结构完整巧妙,语言典雅生动。 《琵琶记》元本已失传,现全本留存的均为明清两代刊本、抄本,主要有两大系统。一类是古本系统,比较接近元本,包括明嘉靖苏州坊本《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》等;另一类是明清人所说的时本系统,对元本改动较大,主要有汲古阁刊《绣刻琵琶记定本》等。本书收录富有代表性的明清全本21种,并附收民国本2种。另,附录一收录明清时期44种戏曲折子戏选集中的《琵琶记》430余出,附录二收录明清时期7种曲谱中的《琵琶记》大量曲文。