刘绍棠

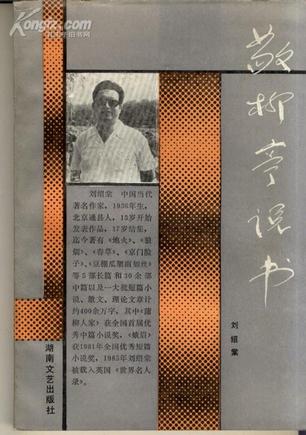

刘绍棠(1936年2月29日-1997年3月12日),中国著名乡土文学作家,“荷花淀派”的代表作家之一,“大运河乡土文学体系”创立者。13岁时就开始发表作品,加入作协时是当时最年轻的作协会员。1950年春,因被诗人晏明称为“神童”,“神童作家”称号逐渐流传并被大众认可,又因家乡儒林村临近北运河,又被称为“大运河之子”。他的作品题材多以京东运河(北运河)一带农村生活为题材,格调清新淳朴,乡土色彩浓郁。他的作品曾多次获国内奖项并受国家嘉奖;又有多部作品被翻译成外文,在国际上亦有所影响。1997年因肝硬化、肝腹水抢救无效,病逝于宣武医院,年仅61岁。

蒲柳人家(教育部新编语文教材指定阅读书系)

6人今日阅读 推荐值 85.7%

《蒲柳人家》为“荷花淀派”代表作家刘绍棠的作品选本,收入其中短篇小说代表作《蒲柳人家》《瓜棚柳巷》《蛾眉》等,以及十余篇散文代表作,如《榆钱饭》《插柳之恩怎能忘》等。他的作品富含浓郁的生活气息,语言精致而韵味十足,描绘了一幅幅淳朴而典雅的运河乡土风俗画,热情讴歌了人性的善良美好。

6

大家小绘:经典美文遇见绘本(全15册)

《社戏》是一幅农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,展现了儿童视野里的精神乐土。全篇记叙了“我”在平桥村游玩、看戏、偷豆的快乐经历,以饱含深情的笔墨,刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的品德,表达了作者对童年美好生活的怀念,特别是对农家小朋友诚挚情谊的眷念。 《背影》是现代作家朱自清写的一篇回忆性散文。这篇散文叙述的是作者离开南京到北京大学,父亲送他到浦口火车站,照料他上车,并替他买橘子的情形。在作者脑海里印象最深刻的是父亲替他买橘子时在月台爬上攀下时的背影。作者用朴素的文字,把父亲对儿女的爱表达得深刻细腻,真挚感动,从平凡的事件中,呈现出父亲的关怀和爱护。 《故乡的野菜》是中国现代散文家周作人的作品,融知识性趣味性于一炉,民俗童趣在平淡中娓娓道来。语言平和冲淡、淡雅悠远,文笔质朴,立意新奇,通篇都透出一股精巧的艺术魅力。思乡怀旧是文章的主题,而贯穿全文的线索却是野菜。野菜是最被贱视的,似乎登不得大雅之堂,却成为作者笔下抒情之物,如同一位丹青妙手把一幅清淡的浙东风俗画展现出来,使人睹景思情,油然而生思乡之心。 《北平的四季》首先追忆了北平的好处,对于走过许多地方的作者来说,静下来回想前半生住过的地方,“总归都还比不上北京……的典丽堂皇,幽闲清妙”,这两个形容词精当地概括出北京的风貌,也是作者对北京念念不忘的原因之一。全文对四季的描写细腻真切、深邃优美,充分传达出北平四季的特征,做到了形神兼备。 《从百草园到三味书屋》中作者描绘了一个奇趣无穷的百草园,穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,详略得当。作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,儿童在那里受到规矩的束缚。但并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生入神读书学生乘机偷乐的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。 《少年闰土》节选自现代文学家鲁迅于1921年创作的短篇小说《故乡》。小说以“我”回故乡的活动为线索,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土,塑造了一个在鲁迅眼中“聪明、机智勇敢、见多识广”的少年闰土形象。鲁迅先生用“我”和“我”的朋友作对比,突出了闰土的形象。 《北京的春节》是一幅展示北京春节时喜气洋洋的节日气氛的生活画卷。本文是著名作家老舍的一篇文章,文中主要介绍了北京的春节。人们在腊八那天要熬腊八粥和泡腊八蒜,腊月二十三过小年。除夕非常热闹,初一的光景却截然不同,到元宵节是春节的又一个高潮。直到正月十九,春节结束后的生活也多姿多彩。 1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。作者在对北平秋的“色”“味”“意境”和“姿态”的描绘中,寄寓了眷恋故都自然风物的情愫和对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。语言清新淡远,蕴含着色彩感和韵律美,体现了郁达夫散文的独特个性和美学价值。 《济南的冬天》是一篇充满诗情画意的散文,老舍在英国讲学六年之久,英国的雾气给他留下深刻的印象,还去了西南地区,因此来到被誉为“泉城”的山东省会济南后,感受非常强烈。标题“济南的冬天”,简洁阐明了地点,节令。老舍紧紧抓住济南冬天“温晴”这一特点,描述出一幅幅济南特有的动人的冬景。 《内蒙仿古》作者从实地考察和历史研究的角度展开记叙,对自然环境、古迹、文物和历史人物进行描写。这是一篇富于特色,独具风格的访古散文。文章不是从一般游览的角度,而是从实地考察和历史研究的角度展开记叙的。它以寻访古迹的所见所闻为线索,把对自然环境、古迹、文物和历史人物的描写以及作者的评论融合在一起,记叙了我国内蒙历史上的民族关系,并阐明了自己的见解。 《差不多先生》是一篇传记体裁的寓言,内容的安排依照传记体例:先纲后目的层次来叙写人物,并以切近生活的事例作为佐证,构成一篇趣味盎然、含义深远的寓言。而在笔法上,则巧妙的运用夸饰、排比、映衬、反讽等修辞法,以浅显生动的语言,因事见理的方式,让人在荒谬好笑的文字背后,领略作者严肃的用心。 《孔乙己》是近代文学巨匠鲁迅所著的短篇小说,最早发表在1919年4月《新青年》第六卷第四号,后编入《呐喊》,是鲁迅在“五四”运动前夕继《狂人日记》之后第二篇白话小说。 《扬州的夏日》从体裁、写法上看都是游记,与其他游记不同之处,在于作者所写的扬州,实际上是他曾久居十余年的第二故乡,因此这篇文章其实是他在北平居住时所产生的怀旧情绪的抒写。《扬州的夏日》融合了朱自清早期散文的情致典雅和后期散文的通俗易懂,表达了作者在漂泊中一缕思乡一缕忧愁的怀旧情绪。文章既有唐诗的意境,又渗透着宋词的哲理,值得读者西溪玩味、慢慢品读。 《乌篷船》是现代著名散文家周作人于1926年写的一篇书信体散文。作者以书信形式详尽介绍了故乡绍兴特有的水上交通工具——乌篷船,他用平和淡雅的格调、朴素自然的笔墨,紧紧扣住乌篷船的典型特征加以描画,同时透露出自己一种闲适隐逸的情思,也弥漫着淡淡的乡愁。 《西溪的晴雨》记叙了作者赏游西溪的两次经历:一次在雨中,一次是晴日,而途中所见所为,无不充满文人的雅兴,让读者在感受美的同时,体会到悠然的诗情,而作者在文章中营造浓厚的诗意氛围,也让人在品读文人雅趣中产生美的艺术感受。 《背影》是现代作家朱自清写的一篇回忆性散文。这篇散文叙述的是作者离开南京到北京大学,父亲送他到浦口火车站,照料他上车,并替他买橘子的情形。在作者脑海里印象最深刻的是父亲替他买橘子时在月台爬上攀下时的背影。作者用朴素的文字,把父亲对儿女的爱表达得深刻细腻,真挚感动,从平凡的事件中,呈现出父亲的关怀和爱护。

青枝绿叶

《青枝绿叶》是刘绍棠文集之一种,创作于上世纪50年代前期至中期。收入了包括《青枝绿叶》在内的他的早期短篇小说代表作,其中多篇创作于潞河中学,那时作者还是一位中学生。这批作品带有那个年代的鲜明印迹和时代特色。多篇小说以合作化时期的农村生活为背景,歌颂了党在建国初期的农村政策,对了解那个年代的社会生活有一定帮助。作品乡土气息浓郁,文笔形象生动。

豆棚瓜架雨如丝

暂无简介

刘绍棠作品:京味小说选

《刘绍棠作品:京味小说选 》为作者生前最后一部自选集,所选的八篇作品,展示了一幅北京城乡半个世纪以来的历史、影观、民俗的多彩画面。

运河的桨声

《运河的桨声》是刘绍棠文集之一种,创作于上世纪50年代前期至中期。收入了包括《运河的桨声》在内的他的早期中短篇小说代表作。这批作品带有那个年代的鲜明印迹和时代特色。多篇小说以合作化时期的农村生活为背景,歌颂了党在建国初期的农村政策,对了解那个年代的社会生活和文学主潮有一定意义。

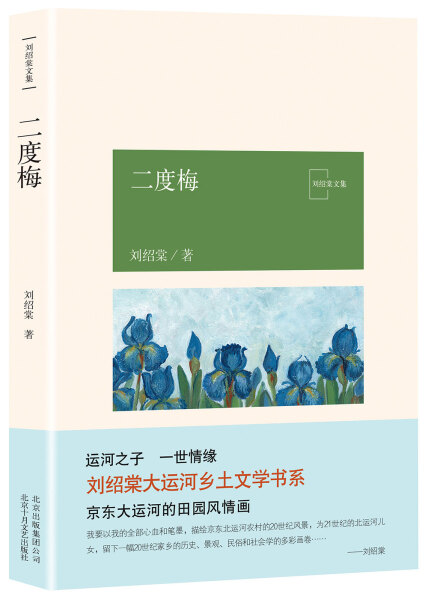

二度梅

刘绍棠的小说具有自己的独特美学风格,是大运河文学的扛鼎之作,受到评论家的赞誉和广大读者的喜爱。细细体味,刘绍棠的作品中有话本、章回小说的深刻影响,也有民间“说古”艺术的痕迹,具有很强的传奇色彩。这些短篇小说讲述一个个引人入胜的故事,正气凛然,儿女情长,令人击节赞叹,又不胜唏嘘。小说中人物性格鲜明,故事情节曲折,通篇洋溢着运河文化带的乡土气息和悠扬风情,清新淡雅,韵味深致。

刘绍棠小说选

只有文学才能从更高的层次上提高人的文化素质和整体素质,充实人的内心世界,焕发人的精神风貌,带给人们真善美。而亲近文学,特别是热爱祖国灿烂的文学以及文化,正是当代中国大学生加强文化修养,弘扬人文精神的有力脚步。

地火

暂无简介

小荷才露尖尖角

暂无简介

瓜棚柳巷

暂无简介

黄花闺女池塘

暂无简介

敬柳亭说书

暂无简介

孤村

《孤村》是我国当代著名乡土文学大家刘绍棠先生的一部长篇小说,作品讲述的是发生在京东北运河边鱼菱村、南腰眼、牛背村的故事。 刘绍棠被称为“大运河之子”,他对北运河农村的人和事耳熟能详,一生专注于描写运河,写发生在运河边农村的故事,歌咏运河之美,人性之美。在这篇小说中,他同样塑造了众多形形色色的人物,每个人物都有其独特的属于人物自己的性格、语言、神态,每一个人物都不重复,都是**的一个。

京门脸子

“一出北京城圈儿,直到四十里外的北运河边,都叫京门脸子。”像刘绍棠的其他作品一样,《京门脸子》的文本中有作者个人经历的厚重痕迹,也刻画了通州北运河畔的风土人情。《京门脸子》的主要场景为京东北运河畔的鱼菱村,以“我”的传奇经历作为故事线索,从解放前后的艰难生活到改革开放后市场经济的发展,通过一系列妙趣横生的故事情节,塑造了众多栩栩如生的父老乡亲的形象,在文本中杂糅了自己作为知名作家在动荡年代的特殊经历。

这个年月

《这个年月》是刘绍棠的一部长篇小说,是《豆棚瓜架雨如丝》的续篇,或称姐妹篇。作品讲述的是老虎跳的干儿子、柳湾村出生的地方志学者在改革开放初期受命出任实验县的书记,由此引发出一系列的矛盾与斗争,进取与挫折,欢乐与苦恼,展现了一幅当代京郊农村生活的图景。作品塑造了很多个性鲜明的人物,尤其是女性人物形象。

童立方·大家小绘系列:榆钱饭

童立方·大家小绘系列:榆钱饭 作者从亲身经历中截取几次吃榆钱饭的生活片断,多层次、多角度、多侧面地巧用对比,鲜明而深刻地反映出党的十一届三中全会以后农村经济日益发展,农民生活日益提高,以及人的心理观念明显转变的新风貌,热情讴歌了新时期党的路线、方针和政策。

村妇·荆钗

《村妇·荆钗》是《村妇》两部曲的第二部,全书主要讲述了刘家第四代人牛蒡的故事。牛蒡的小名叫狗嫌儿,学名叫刘儒林,他出生在抗日战争时期的北运河畔乡村。他从小就有文才,长大后先后进入潞河中学和燕京大学(后并入北京大学)读书,并成为一名作家。但在政治斗争的年代,他被关进劳改营,恢复自由后回到家乡的村子,相对平安地度过了十年动乱岁月。而后改革开放的新时期到来,他重新开始写作,并担任家乡的乡长、村长职务,自称“文人中的泥腿子,泥腿子中的文人”。

水边人的哀乐故事

《水边人的哀乐故事》是我国当代著名乡土文学大家刘绍棠的一部长篇小说。作品描写的是京东北运河边鱼菱村和豆棚村里发生的哀乐故事,讲述了刘黑锅与小红兜肚儿,刘龙蛋与张三姑、花满枝,刘金秧与谷双秀、花红果,豆棚村刘家三代人的爱情故事,塑造了众多栩栩如生的人物形象。 在刘绍棠的笔下,北运河的农村是一片神奇且充满野性活力的土地,生活在这里的运河儿女们,敢爱敢恨,快意恩仇,尤其是众多的女性角色,都给人留下了深刻的印象,真正体现了艺术创造之美。

野婚

《野婚》的主要场景为京东北运河畔的鱼菱村。作品以刘四梦同金裹银儿、小戏子的“野婚”为线索,从解放前金裹银儿和小戏子分别阴差阳错与刘四梦签订婚约开始,一直写到三人从中年渐入晚境,经历了种种人事和是非,又见证了新一代年轻人的新的“野婚”。全书勾勒出一幅色彩斑斓的通州乡村风俗画,生动地刻画了一系列血肉丰满、敢爱敢恨的人物形象,在主角命运的大起大落之间,写尽了人间冷暖,也写出了时代变迁的痕迹。

春草与狼烟

本书由《春草》和《狼烟》两部长篇小说构成。《春草》的叙述梗概大致如下:在二十世纪二十年代的通州,北运河河畔有一座潞河学院,学院里有一群朝气蓬勃的大学生,成立了春草社,出版《春草》周刊,终于投入共产党和孙中山掀起的大革命浪潮。《狼烟》的故事背景仍然发生在通州这片土地,而时代已经到了1937年7月,抗日战争一触即发,新一代青年与日伪势力开展了坚决的斗争,并迎接即将到来的八路军。《春草与狼烟》谱写了通州人民在大革命时代和抗日战争时代的英雄之歌。

十步香草

《十步香草》是刘绍棠的一部长篇小说,作品讲述的是发生在通州一个僻静胡同里的故事。主人公云兰渚虽念过两年大学,却一直背着黑锅,长期在一家造纸厂当临时工。正所谓“十步之泽,必有香草”,他毕竟不同于一般人,在此期间,他拾得不少珍贵的藏书。改革开放之后,时代的大潮更为他的才能提供了施展的机会,他的胆识、韬略、才能都显现出来,而他不仅要改变自己的命运,还要改变住在他的小四合院的其他人家的命运。作品塑造了一批栩栩如生的人物形象。

我是刘绍棠

《我是刘绍棠》是我国著名乡土文学作家刘绍棠带有自传性质的文集,本书囊括了刘绍棠先生不同时期所作的文章,详细记录了作者波折起伏、潜心创作的一生。全书分十一个章节,由作者的生身之地写起,他出生、成长于北京通州运河岸边的儒林村,幼时经历荒乱年月,在抗日战争的烽火中长大,少年成材,走上文学之路,上世纪50年代被称作“神童作家”。作者后进入北京大学深造学习,这一时期备受名师指点,为之后文学上的专业创作打下基础。特殊时期,刘绍棠先生返回京郊乡村生活,在家乡村民的佑护之下维持创作,这段经历将他与乡土生活更为紧密地联系起来,成为日后乡土文学创作中取之不尽用之不竭的源泉。改革开放“右派”平反后,作者重返文坛,创作才情愈加喷薄,连续创作出长篇、中篇小说数百万字,作品屡次获奖,深受群众喜爱。晚年,刘绍棠先生因长期写作积劳成疾,突发脑血栓导致左体偏瘫,但大病之后他又开始顽强地创作。刘绍棠先生始终致力于“乡土文学体系”的创立,秉持“中国气派,民族风俗,地方特色,乡土题材”的创作思想,是大运河文化、当代乡土文学的代表人物。

四类手记

《四类手记》是我国著名乡土文学作家刘绍棠的散文随笔集,本书共分为四章:乡土文学、说古·戏言、如是我说、怀念忆旧。“乡土文学”涵盖了作者的创作漫谈,具体处剖析走上乡土文学之路的起源、作品人物的原型与演变、创作风格和技巧的探索、写作语言的师法及磨炼,宏观上明确谈及乡土文学的创作之本乃至文学创作应有的风骨品格,其文学体系脉络清晰可见;刘绍棠先生在古代文学、戏曲曲艺方面均有深入研究,“说古·戏言”一章收录他对中国古代文学多类文体、诗词人及京剧派别、大家的品评,旁征博引,凝练深刻,指出文学与艺术在创作中的共通之处,为文学创作的发展提供了思路;而“如是我说”则多是作者发表于报纸专栏的稿件,针砭彼时文坛乃至社会相关时事,观点鲜明,笔力铿锵;终章“怀念忆旧”承载了作者对推崇已久的前辈作家、逝去的亲人、多年相交的老友等故人往事的感怀,质朴真挚,令人动容。