扬之水

扬之水,浙江诸暨人,原名赵丽雅。1986年至1996年担任《读书》编辑。1996年起进入中国社会科学院文学研究所工作,开始深入研究文物考古,用考古学的成果来研究文学作品,著作有《诗经名物新证》《诗经别裁》《脂麻通鉴》《先秦诗文史》等。

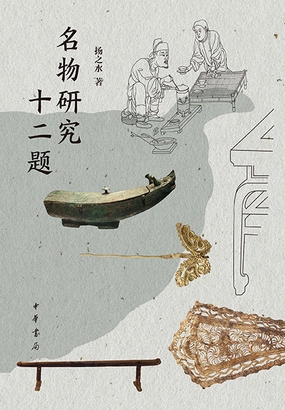

名物研究十二题

4人今日阅读

名物学是涉及社会生活史、工艺美术史、文物学、考古学等多个学科的交叉学科,二十多年来,扬之水通过其扎实严谨的研究和勤奋著述,将名物学发扬光大,给这门古老的学问注入了新的内涵,正如作者所说:“在考古学逐步走向成熟的情况下,今天完全有条件使名物学成为一种新的研究方法,解决文学、历史、考古等领域中遇到的问题。”本书涉及古代家具、宋代花瓶、香事、茶事、酒器、节令风物等内容,以专题的形式讲述和揭示名物学这一交叉学科的研究内容、方法和功用,考据精审,文图并茂,一卷在手,既可以领略和体会名物研究的魅力,也可对作者治学的特点以及学问的如何养成等多所领悟。

4

问学记

2人今日阅读

扬之水先生是中国社会科学院文学所研究员、著名古名物专家。其经历颇富传奇色彩,青年时代去做工,开卡车,蹬三轮,送白菜,卖西瓜;1977年参加首届高考,成功考取大学,却阴错阳差未能入学,只能通过自学完成学业,最终成为一代著名学者。 《问学记》即是扬之水先生撰写的回忆性散文集。除了数篇带有强烈自传性的篇章外,作者还追忆了与徐梵澄、孙机、谷林、赵萝蕤、南星、杨成凯等良师益友长期交往的点点滴滴,并用精致传神的文笔,定格了那些学人的渊博与风雅,能使广大读者领略其中的思想之美、真情之美、文辞之美,别有一种感动奋发的力量。

2

诗经名物新证

1人今日阅读

“名物新证”所追求的“新”,第一是研究方法。融人文科学与自然科学于一身的考古学异军突起,为名物学的方法革新赋予了最为重要的条件。第二是研究层次的深化以及研究内涵的丰富。由单纯对“物”的关注发展为“文”、“物”并重,即注重对“物”的人文意义的揭示与阐发。

1

唐宋家具寻微

1人今日阅读

两宋是养育“士”气,即士大夫之气韵的一个黄金时代。士人在世俗生活中,以山水、田园、花鸟,以茶以香为语汇,用想象和营造别为自己酝酿了一个独立的小天地。宋代家具式样、特别是士人居室陈设的品位更深入影响到后世,其中所蕴涵的对雅的定义,被诗和画携带着浸入新的时代。

1

与正仓院的七次约会 奈良博物馆观展散记

1人今日阅读 推荐值 77.9%

正仓院是海外收藏唐代文物最著名的机构,原是日本于8世纪中叶在奈良建造的东大寺附属仓库。正仓院收藏的唐朝文物精美绝伦,备受日本当地及中国研究者、爱好者的关注。正仓院反映了大唐“最真实”的样子。 正仓院是唐代文化长卷中最绚丽的一段,扬之水先生自2012年起,一年一度赴正仓院参观,共计七次。正如她书中所说:“京城的银杏树黄了,京都的枫叶红了,便是与正仓院约会的花信,于是带着唐人故事走进正仓院。” 书中作者以七次约会为线,介绍了这七次正仓院展时她所见的文物,将这些珍贵文物放在唐代的历史背景下,叙述与它们的“相知”,彰显它们的意义。

1

问道录(蠹鱼文丛)

《问道录》为著名学者扬之水(赵丽雅)先生最新的一本随笔集,收录了:《绿窗下的旧风景》、《谷林先生的最后一通来书》、《今在我家》、《泗原先生》、《关于南星先生》、《尽情灯火走轻车》、《“应折柔条过千尺”——送别杨成凯》、《以“常识”打底的专深之研究——孙机先生治学散记》、《仰观与俯察》、《我与书》等作品。

从孩儿诗到百子图

成年之后,总会分外怀想一去不返的童年时光,然而中国古典文学中,却是最少表现这一类情感的作品。唐路德延《孩儿诗》五十韵便近乎空谷足音而格外令人珍视。有趣更在于,同时代美术工艺中的孩儿游戏差不多与它在在相契。婴戏图的活泼自然与健康,也正是大唐气象中的一缕清新之气,且融入两宋风俗而瀰漫始终。

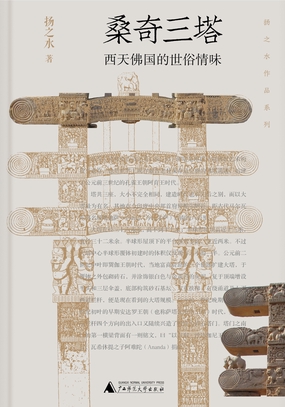

桑奇三塔:西天佛国的世俗情味

本书是我国名物学家扬之水对古老历史遗存——桑奇三塔艺术研究的重要学术著作。桑奇三塔是印度早期古塔建筑艺术的重要遗存,也是世界上现存最古老且保存最完整的古塔遗迹,始建于公元前三世纪的孔雀王朝阿育王时代。作者对桑奇三塔的形成过程和历史地位做了深入浅出的细致解说,以专题的形式介绍了桑奇三塔浮雕,并配以大量相关清晰美观的图片,包括一些中国石窟和美国、德国、日本、英国等博物馆所收藏的相关图片,极具艺术价值。

扬之水作品系列 物中看画

《物中看画》是作者扬之水研究名物的著作,其中收录了《忻州北朝壁画墓观画散记》《有美一人:历代美人图散记》《物中看画:袁旃新作精品展散记》等作品。对物的关注,是一种思维方式,也是一种写作方式。作者的兴趣点在于超绝之笔墨所穿系起来的故事,通过研究绘画、雕塑、工艺品中的“物”,来考证图像描摹的人物身份、图像样式来历等,进而或展示中国古代士人的日常生活场景,或讨论中国古代家具布置。对于“物”的关注,使作品中的细节变得真实亲切、立体可感。

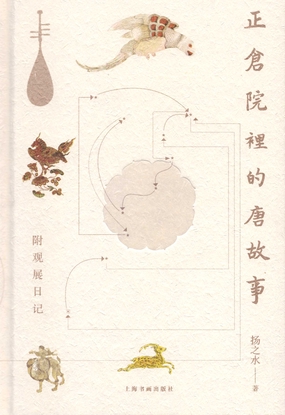

正仓院里的唐故事

本书为扬之水2012—2019年赴日本参观奈良博物馆正仓院展览的记录。分为观展笔记和日记两部分。前者为扬之水对在正仓院特展所见文物的思考笔记,记录了古琴、古镜、文房用具、香炉、棋盘、金银首饰等等正仓院瑰宝……以一贯的严谨考证,结合诗词文献、考古材料及图像资料,带着我们品读文物背后的故事、文化,还原历史的原貌,呈现唐人的生活。后者为扬之水在日本期间的观展日记,记录了她参观的博物馆、古建筑,在书店所购得的书目,所遇之人与物等等经历见闻,文笔优美、亲切,细节丰富,带读者一起体验日本的风貌风光。

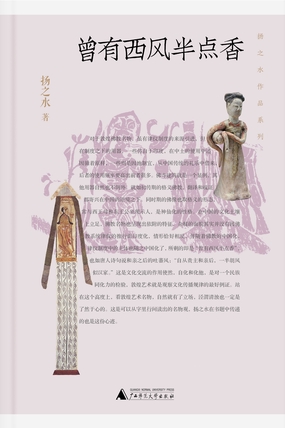

扬之水作品系列 曾有西风半点香

《曾有西风半点香》是名物学家扬之水对敦煌艺术名物的集中考证。书中所用的材料和图片等系作者亲历敦煌等实地考察中的亲历所见,并都进行一一严谨考订,确保其真实性和准确性。作者对器物的研究并不限于名称的考订,而是对其形制、用途、功能等都予以追源溯流的考证和梳理,并为敦煌石窟的断代提供了佐证。作者在排列这些材料的年代和地域时,结合文献资料得出缜密而有说服力的结论,对艺术史和艺术研究等都有显著意义。

物中看画

中国的艺术,自古以来是生活的艺术,早期的“载道”,其道,为礼乐制度。而初创时期的礼乐制度本身即是一种合于生活节奏、合于人情冷暖的艺术,贴近生活,自然也贴近人情。在今人所谓“狞厉”的造型与纹饰中,其实有很多温暖,乃至温柔的东西,漫溢于《雅》《颂》的虔敬与自省恐怕与它是一致的。而彼时礼与人情的贴近亦即礼的日常化生活化,便最是令人向慕。观“物”所追踪的古人之日常,也每每使人感到琐碎中有着谐美和秩序。

两宋茶事

茶事只是社会生活之一端,但在《全宋诗》与《全宋词》的范围里检阅其详,却不能不惊讶于它的丰富。茶事中的细微末节,在茶诗中原是有情,有境,有性灵;饮茶方式的选择,也每每显示着饮者的气度和风神。陆羽曾经努力使茶事成为一种艺术,一种境界,两宋士人则把悬浮着的艺术和境界化为日常,而依然可以用“物”来承载属于自己的“文”。那么士人之茶与世人之茶是否有所区别?从考校名物入手,应该可以发现茶诗与茶事相互映衬中若干细节的意义。

曾有西风半点香:敦煌艺术名物丛考

“敦煌艺术名物研究”,它的重心不是佛教艺术,而是佛教艺术移植过程中接纳它的土壤、这片土壤上面的物质文化,此中所反映出来的种种特质,在很大程度上决定了如何接纳来自殊方异域的各种事物。

藏身于物的风俗故事

沂南画像石墓的表现手法并没有很多创新,风格也不离它的时代,不过整体安排和设计却特见斟酌,因此能够把既有的程序变作一种与众不同的叙述语言,且以画像石中少见的刻画精微突出了叙事中细节的真实,其中的若干细节与文献对照,竟分毫不爽。作品选择了墓主人生涯中时人以为有意义的一二事件和生活场景,构成一部简略的画传,而“拟绘画式”的写实之笔又使它成为在石头上用形象表述出来的汉故事,那么寻找和认识它所传递的历史信息,便是细读的意义了。

新民说·定名与相知:博物馆参观记

“定名与相知”,是作者在名物研究中不断重复的词,“定名”针对“物”而言;“相知”,则须出入于“物”与“诗”之间,以此打通二者之联系。 与上一编相同,二编里的十篇文章亦为各地博物馆观展所得,或家居用器,或文房用具,或金银首饰……七十余家博物馆,四百余幅器物照片,从定名到相知,一步步引领读者走进各馆文物的“繁华”世界,让物的美、时间的印迹、历史的片段、生活的诗意,翩然交织于纸上。

物色:金瓶梅读“物”记

作为“四大奇书”之一的《金瓶梅》,以对明代社会生活巨细无遗的描写为后世称道。而从名物角度对《金瓶梅》进行细致入微的解读和专门研究,本书当是第一部。作者说:“《金瓶梅》开启了从来没有过的对日常生活以及生活中诸般微细之物的描写。”但《金瓶梅》书中铺设线索、结构故事的一器一物,究竟何器何物,样态如何,以前很少研究。本书援引考古发现,查考相关文献,并以图证的方式一一道来,如冠帽首饰(金井玉栏杆圈儿、金头莲瓣簪子、珠子箍儿、金丝䯼髻、金厢玉观音满池娇分心……)、盒具(拜帖匣儿、螺甸大果盒、戢金方盒……)、床(南京描金彩漆拔步床、黑漆欢门描金床)、酒器茶具(银执壶、团靶钩头鸡脖壶、杏叶茶匙……)等诸般日常用具,均为作者的笔触所照亮,从而使我们辨识物色,见出明代生活长卷中若干工笔绘制的细节。 “物色”一语出自我国古代文学理论名著《文心雕龙》第四十六章,即“物之色”之意。

香识

《香识》为京城才女扬之水的品香之作,兼论香诗与香事,分“莲花香炉和宝子”、“香合”、“两宋香炉源流”、“印香与印香炉”、“宋人的沉香”、“龙涎真品与龙涎香品”、“琉璃瓶与蔷薇水”七篇,主题集中,考论精练,彩图丰富,香味四溢,令文人小资倾羡。

诗歌名物百例

扬之水名物研究三十年撷英 中国古代诗歌研究重要参考︱看见“诗中之物”本来面貌 《诗歌名物百例》收录词条一百六十余,涉及古代生活中的家具、酒器、茶事、香事、文房、佩服、内外日用、仪仗、工艺、纹样诸类,对诗歌物象的名称、用途、用法、样式、演变等,推源溯流,扼要阐发;与之对应的考古实物及图像,则与文字共同构成物象解读。自西周至清以来,历代诗笔所涉之物的样貌,已隐没于历史深处,今可借此收获清晰、直观的解释。本书是首部详细注解诗歌名物的专著,也是一部关于“诗中之物”的微型百科。

中国古代金银首饰

《中国古代金银首饰》是扬之水先生潜心研究十余年的一部关于中国古代金银首饰历史、文化、类型、题材、纹样、制作的综合性学术专著。全书共计约35万字,图片3000余幅,有两汉魏晋南北朝、隋唐五代、宋元(上下)、明类型与样式(上下)、题材举例、清、纹样设计、制作工艺10章,全面展现了中国古代金银首饰的发展脉络,并附有详尽的索引。

诗经别裁

本书内容 体例如作者"前言"谓,兼有选与评之意:"别","于公共标准之外,别存一个自己的标准";"所裁者,古人之<诗>评而尔."全书选了<诗经>四十七篇而述,每一首下面都有注释,但和一般读本的不同之处是她总是选择她认为妥帖的古注来注释诗中的文字,有时候在一处有多个解释,让读者自己选择合适的意义。本书别树一帜之处在于:一,以情心去体会,二,或正面赞美,或侧面反证,重现了《诗经》时代初民天地的美好。

中国金银器(共五卷)

《中国金银器》是我国首部完整展示金银器在工艺美术领域流变的鸿篇巨制,也是一部纸上的人类生活史,囊括了先秦至清的金银器皿与金银首饰,着眼于造型与纹饰,究心于美术和工艺、审美与生活的关系。全书依历史朝代和器物功用,于两千页篇幅内,将金银器这一西风东渐之物在华夏之邦的落地、嬗变、融合直至自生光华的过程,以真实可见的图像影写一一作注。作者多年来致力于中国古代金银器的系统性研究,图文互见,可说是其一贯追求的研究方法与呈现形式,将沉睡于书典中的名目与往昔埋于地下而今重见天日的器物或重建连结,或直观再现,这也是名物研究的要义所在。 全书为精装五卷,中式翻身,内括九十万字,图逾四千幅:卷一呈列先秦两汉魏晋南北朝;卷二讲解隋唐五代辽;卷三分陈两宋金元;卷四宣明;卷五详清,并附录极具资料价值的图片来源总览。这部廿年来耕耘不辍的心血之作,除珍贵的学术和史料价值之外,书中的图片和文字也极富审美价值,启卷之际,仿若亲临一条通古接今的步道,可见流散于历史时空中的斑斑璀璨,亦可聆听古代载籍中的娓娓解说。

先秦诗文史

本书是著名学者扬之水在先秦文学史领域的代表性著作,基于对先秦文本、先秦日常史和文学家经历的了解和解析,以不断回溯原文的方式讲解人类文明初开、车未同轨书未同文的先秦时代的文学脉络。本书论及《尚书》《山海经》《楚辞》《左传》《战国策》《论语》《孟子》《庄子》《老子》《荀子》《韩非子》《穆天子传》等先秦时期重要文学著作的写法和内容。既可以为大众读者普及先秦文学,又可以为学界提供详实的史料参考和考究的文学解读。

明式家具之前

两周家具是中国家具发展史中的第一个高峰,虽然一些图案的寓意我们尚不能准确把握,却总可以感到它是以温和的态度演绎自然,看取人生,其中充溢着生命的喜悦,而与人的生活特存一种亲昵的沟通。古老的样式其实始终在不断的复古和复古的创造中延续生命。后来高足坐的时代引起的家具变化自然是革命性的,但造型以及工艺制作的基本要素依然可以在古典的记忆里找到智慧之源。

《读书》十年(1)(1986-1990)

关于我和《读书》的十年,一切尽在这挑挑拣拣选出来的几十万字中……这里记录了不少月旦人物的“私语”,似乎不宜公开,不过想到这些评议其实很可以反映评议者本人的性情与识见,却无损于被评议者的成就与声名,时过境迁,这些“私语”便只如《世说新语》的讲故事,我们便也只如听故事罢。

终朝采蓝:古名物寻微

《终朝采蓝:古名物寻微》收入书中的二十一题,时代从秦汉直到明清,《终朝采蓝:古名物寻微》皆是由名物研究人手,而在文献、实物、图像三者的碰合处复原起历史场景中的若干细节。它以考证为底色,而用了叙事的方式,意在历史、文物与文学的结合中,使语言成为一种亲切的媒介。借助考古发现而复原的古典记忆,应有它独特的鲜明,虽然相对原初的丰厚,它只是星星点点。

开卷书坊(第2辑):棔柿楼杂稿

暂无简介

相约在书店(煮雨文丛)

暂无简介

宋代花瓶

暂无简介

采绿小辑

扬之水,《南方人物周刊》中国魅力50人——释古之魅。现任中国社会科学院文学所研究员。1996年起进入中国社会科学院文学研究所工作,开始深入研究文物考古,用考古学的成果来研究文学作品,对中国古代诗歌中的名物或物象有精彩的阐释,主要致力于先秦文学与古代名物研究。著有《脂麻通鉴》、《终朝采绿》、《诗经名物新证》、《诗经别裁》、《先秦诗文史》、《古诗文名物新证》等书,《采绿小辑》作为其用考古学的成果来研究文学的作品之一并发表多篇论文,考据精确,言辞优美,造诣深厚。《采绿小辑》给你全新的读词感受。

脂麻通鉴

暂无简介

古诗文名物新证合编

《古诗文名物新证合编》试图用名物学建构一个新的叙事系统,此中包含着文学、历史、文物、考古等学科的打通,一面是在社会生活史的背景下对“物”的推源溯流;一面是抉发“物”中折射出来的文心文事。本书包括二十八题,均由名物研究入手,努力探索在文献、实物、图像三者的碰合处复原起历史场景中的若干细节。书中用来表现“物”的数百幅图,是贴近历史而与古诗文默契的另一种形式的叙述,使读者捕捉到真实而清晰的历史细节。

乾隆趣味

《紫禁城》二〇一三年第一期刊发《寿考维祺—— 宁寿宫花园的长寿意境》一文,介绍了花园里养和精舍、倦勤斋和玉粹轩中的几幅通景画,其中玉粹轩明间西壁的一幅,除在这一期全幅刊出外,又于当年每一期的封面和封底分别刊载各个局部。如此频频亮相的一幅画作,对它的解读自以准确为宜,至少也要努力贴近画旨,而它正是很标准的“乾隆趣味”。 玉粹轩通景画既非为特定人物写照的行乐图,亦非以忠实写绘为要的历史画。此图与其说满溢宫廷气息,不如说在在呈现乾隆趣味。由清宫造办处档案可知,朝政之外,宫廷用器制作的诸般细务,即如造型、纹样、材质调配乃至尺寸长短,均出“圣裁”。 玉粹轩通景画本来就是御旨的产物,意匠缜密,笔致精细,构图布局诸般细节的种种讨巧以及线法画经营出来的视象空间,自然都是缘于君心所喜。作为岁时纪丽之作,它既遵岁朝图的程式和基本构成元素,而又剪裁得体,且时有逸出程式之外的一笔,因得以在同类题材中稍稍胜出也。

终朝采绿

暂无简介

奢华之色:宋元明金银器研究(卷三)

《奢华之色:宋元明金银器研究(卷三)》主要讨论的宋元时代,等级禁限已经弛缓,执行又不严格,因此,金银器皿数量陡增,广布民间,世俗气息因之愈益浓郁,并且其造型、装饰常被陶瓷器、漆木器摹仿,成了时代器皿制作的核心。 宋元金银器皿虽然重要如此,但其研究却长期萎靡。如今,情况终于改变,扬之水正是促成这个改变的关键人物。近年,她把主要精力倾注于此,刊布了众多令人耳目一新的论著,您手中的书就是她近年心血的结晶。扬之水能够卓然成家,原因自有种种,其中,占据突出地位的是其工作精神和研究方法,这些在书中都有集中体现。 有个现象,学人都不陌生:若干专家总热衷依据片段史料,发些若非谬误,便属肤浅的议论。扬之水截然相反,她特重资料的完备、讨论的绵密。

《李煦四季行乐图》丛考

《〈李煦四季行乐图〉丛考》是历史典藏之“落花深处”系列丛书中的一本,其具体内容是对古代人物画的写真图一支中添加背景、以四季为别的“四景”组图之《李煦四季行乐图》进行的考证。从其类别、图式形成、名称叫响、题材兴盛与发展演变、构图要素的宏观考,到此图细部的解析与鉴赏、友朋题赞,再到对画者李煦的生平考,作者的文字细致、精到,加上与文字结合得丝丝入扣的美图,处处古风怡人。

奢华之色·宋元明金银器研究·卷二:明代金银首饰(增订本)

明代金银首饰的类型与样式,以全盛的面貌刷新了金银首饰领域的历史,用金银珠宝经营出来的奢华之色,因它的纹样之丰富与制作之精巧而成为书写于盈寸之间的一叶艺术史。本卷以文献、图像、实物互证的方式为首饰定名,以此揭示一器一物在社会生活史中自身的演变史以及蕴含其中的设计意匠,蔚为“奢华”的种种之“色”,因此而可触可感,其中所包含的种种故事,也因此有着构成历史细节的实证意义。

奢华之色——宋元明金银器研究·卷三:宋元明金银器皿

与卷一、卷二相同,本卷也是以文献、图像、实物互证的方式为金银器皿定名,以此揭示不同类型的器物在社会生活史中自身的演变史与蕴含其中的设计意匠,并在造型与纹饰的细致分析中呈现饮酒习俗之演变,外来因素之化用以及一锤一錾之下的笔情墨韵。附论《晚唐金银酒器的名称与样式》、《罚觥与劝盏》、《荷叶杯与碧筩劝》、《辽代金银器中的汉风》,则是以不同角度的细节论述而对本卷主旨的丰富。

新编终朝采蓝(套装上下册)

在对大量古代诗文、史料等文献资料及出土文物进行解读和考证的基础上,以清丽的文字和精美的图片,复原古代名物的形态和功能,不仅开掘器物本身深厚的历史文化内涵,而且展示了与之相关的古代社会生活图景。

读书十年3:1994-1996

《读书十年(1994-1996)(精)》由扬之水所著,本书是《〈读书〉十年》系列的第三册,记叙作者于一九九四年一月一日至一九九六年四月十五日调离《读书》编辑部期间的所见所闻所思所忆,另附录关于《读书》杂志的旧文两篇。最后为全三册的人名索引,收录人名一千二百个,以方便读者检索。读者在本册中看到的,有一如既往的编著往来、读书买书、异地的旅行,也有作者第1次披露的母亲一方的家世,又以沉痛笔墨记叙了“文革”中一位小学老师的遭遇。日记的后半部分,可以看出作者已转向《诗经》名物研究,至此奠定了作者后来的学术方向。读者们或许已明白这三册稍加整理后出版的日记,从微观的角度表现了八九十年代之交知识界风气的转移与中国社会的变化,那些月旦人物的“私语”、老先生们的言谈也给我们带来许多趣味和有益的思考,同时这也的确是一个勤奋认真的读书人,在芜杂浮躁的岁月里,沉潜静思、转益多师,从年轻的杂志编辑成长为一位学者和学问家的真实记录。