王笛

王笛,美国约翰斯·霍普金斯大学历史学博士,现任澳门大学讲席教授。曾任美国得克萨斯A&M大学历史系教授,英文学术季刊《中国历史前沿》(FHC)共同主编、中国留美历史学会会长等。作品曾获美国城市史研究学会最佳著作奖、首届吕梁文学奖、中国会党史研究会优秀学术著作奖等。主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观史的研究。代表著作有《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644—1911)》《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870—1930)》《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900—1950)》《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴(1950—2000)》《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》《从计量、叙事到文本解读:社会史实证研究的方法转向》《那间街角的茶铺》《消失的古城》等。

碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众(全2册)

37人今日阅读 推荐值 73.7%

了解过去的中国社会,对我们今天的普通人来说,重要吗? 当然重要。 我们今天的文化、传统、习俗、审美等诸多方面,仍然深受过去长期形成的社会行为和文化传统影响。了解过去,我们才能更自在地活好当下。 而通常,我们了解的历史,多是王侯将相、知识精英、英雄豪杰,少了普通人的生活。本书则聚焦微历史,以微观和宏观相结合的方法,从一个个普通人和家庭的故事,逐步延伸至中国社会的方方面面,从而展现人口的变迁、衣食住行、农村和城市的形成、秘密社会、风俗习惯、文人与教育、宗教信仰、法律与社会、宗族与家庭等等,让大家看到更细节的中国。 本书分为上、下两卷。 上卷“人、日常和文化”聚焦中国人的日常生活与文化。人们为什么会“以貌取人”,服饰是如何反映阶层和社会变迁的?厨房里的必需品与人们的环境和生活习惯有什么样的关系?古代的轿子、车、船有什么独特发展历程?从集市到城镇,这种流通与集散的网络是如何形成的?真实的“勾栏”“瓦舍”是我们以为的勾栏、瓦舍吗?古人为什么喜欢翻老黄历?“十里不同俗”,传统社区的人们是靠什么凝聚起来的?古代真的无“礼”寸步难行吗? 下卷“家、群体和法律”,则讲述家族、群体和法律。家族是中国传统社会的基石,宗族力量不容小觑,那宗族是一个使钱生钱的公司吗?在传统的儒家社会,法律的制定是从哪里出发的?传统社会的那些酷刑与刑具,是怎么发明出来的?除了庙堂,江湖上的三教九流、黑帮会社靠什么来管理?中国传统社会有“小升初、中考和高考”吗?“万般皆下品,唯有读书高”,文人们真的都“书画琴棋诗酒花”,诗意地栖居? 看历史就像看电影,我们会看到全景、中景,但更真实的情景可能来自近景与细节。我们只有把历史放在显微镜下,倾听普通人的声音,才能看到更鲜活、更有血有肉的历史,感受中国社会的烟火与温度。

37

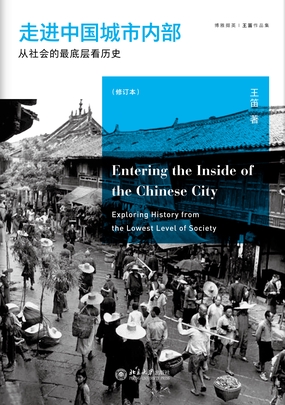

走进中国城市内部(修订本)

19人今日阅读 推荐值 74.8%

本书是历史学家王笛关于中国城市历史研究的理论和方法的总结,从书中可以看到王笛过去《街头文化》《茶馆》等经典研究的思想脉络。该书一反作者过去实证和个案研究的风格,把历史研究的具体问题放到更抽象的层次上。宏观与微观,利用文学和图像作为历史研究资料的方法论,新文化史的取向,大众文化与精英文化的关系,新城市史研究的路径,城市文化的基本概念,日常生活的方方面面等等,书里面对这些问题进行了系统的讨论。因之,这本书是城市文化研究的一部力作。

19

历史的微声

9人今日阅读 推荐值 84.1%

《历史的微声》主要收入历史学家王笛在西方发表的英文书评,其中大部分文章是首次翻译成中文出版。研究民众Z大的困难是找到他们的声音,因为在历史上大多数民众的声音消失了或被遗忘了。历史学家为民众写史,必须找到他们的真实声音。正史中没记载,但他们仍然在历史上留下微弱声音,有待于历史学家从各种文献甚至文学中,以各种方法,寻找民众在历史上的踪迹。过去的历史写作,集中在帝王将相、政治人物、知识精英等,只见到他们在历史舞台上纵横驰骋,而推动历史发展前进的广大民众却基本上消失了。找到历史的微声,就变得十分重要。本书共五部分。

9

那间街角的茶铺

9人今日阅读 推荐值 83.0%

本书是历史学者王笛的最新历史文化随笔。50篇,共18万字。这本书以近代成都茶铺为中心,写茶铺的日常生活、大众文化和经济等内容。作者从一碗茶写开去,写出茶馆内的各色人等以及他们在茶馆这个社会小空间的酸甜苦辣、社会交往和矛盾冲突,充分表达了“茶馆是个小成都,成都是个大茶馆”这样一个普遍的社会认知。饱满、绵密、丰富的细节以及生动、流畅又节制的叙述,再加上客观、理性、多维的分析,使得这部文化随笔生动别致、耐读。

9

消失的古城:清末民初成都的日常生活记忆(甲骨文)

3人今日阅读 推荐值 63.1%

《消失的古城》提供了人们日常生活的丰富细节,讲述了成都这座城市从传统生活进入现代的故事。它为我们精心描绘了听戏、泡茶馆、逛庙会、节日庆典、街头政治、改良与革命等活动,以及乞丐、苦力、小贩、工匠、挑水夫、算命先生、剃头匠等各种身份的人,在这座城市中为生活而挣扎。本书从微观史的角度,以通俗、生动的语言,让我们看到成都历史、文化和日常生活的变迁,并留下深刻的思考。

3

消失的古城:增订本

《消失的古城》是历史学家王笛的非虚构历史读物,跟我社出版的《那间街角的茶铺》可以形成姊妹书。本书讲述了1870-1930年代的成都日常生活记忆。讲述了成都这座城市从传统生活进入现代的故事。它为我们精心描绘了听戏、泡茶馆、逛庙会、节日庆典等活动,以及小贩、挑水夫、工匠、剃头匠等各种身份的人,在这座城市中为生活而做出的努力。本书从微观史角度,以通俗生动的语言,让我们看到成都历史、文化和日常生活的变迁,并留下深刻的思考。如同《那间街角的茶铺》一样,作者为本书绘画很多幅精美的插图。此次出版为修订版。

显微镜下的成都

一只四川蟋蟀,远离故乡,“在乡愁者的心窝”,唱了近30年的歌; 数十年心血构筑迷人微观世界,百年川地历史讲述“另一个中国”;收录全新未刊访谈,选入数十幅珍贵插图,麻将研究首次结集出版;作者五次校订,历时三载成书,精选精编。《显微镜下的成都》是著名历史学家、中国微观史研究代表人物王笛教授30年作品精粹。全书以四川地区四个特殊的历史/文化现象街头、茶馆、袍哥、麻将作为具体个案,将目光投注在小贩、茶客、堂倌、瓮子匠、 普通市民等小人物的身上,通过档案、口述史、地方志、小说、竹枝词、调查、新闻报道、图片等多种资料,还原了四川,尤其是成都地区的日常生活记忆,细致入微地绘制了一幅中国腹地大众公共生活的生动画卷。通过这种有情的叙事史,人们得以真正深入不同于沿海、华中等城市的“另一个中国”,发现普通民众充满活力的生活世界及其顽强的文化延续性。

茶馆:成都的公共生活和微观世界,1900-1950

暂无简介

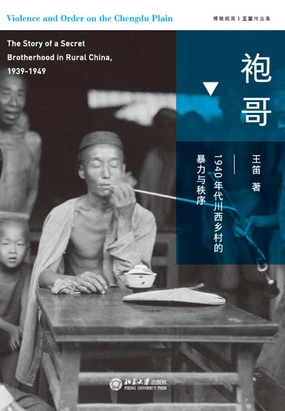

袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序

袍哥是1949年之前活跃于长江中上游的秘密社会组织,其影响力与青帮、洪门不相上下。当其最盛时,川省约有70%成年男子加入,影响力及于各个角落,在川军、湘军中影响巨大,也是清末革命中的重要力量。 本书从一桩1939年的杀人案和一本尘封七十多年的报告出发,结合丰富的图文资料,细致入微地考察了袍哥组织及民国基层社会的权力运作,审视了袍哥成员及其家庭在动荡的大时代下个人命运的沉浮,揭开具有神秘色彩的袍哥世界的“日常”面目,呈现出一幅饱满、立体、生动的民国川西社会图景。

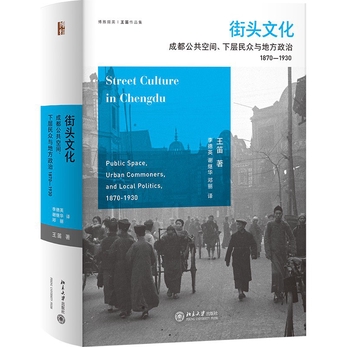

街头文化

本书以中国内陆城市成都作为研究对象 ,以“叙事”的方式考察公共空间 、下层民众、大众文化和地方政治的关系,将“街头文化”作为中心,展示街头出现的各种文化现象——从城市的外观 、民间艺人的表演到民众谋生的方法以及对街头的争夺等。 下层民众的日常生活与街头有着紧密联系,他们创造并生活在这种文化之中。当改良者试图对街头的使用进行控制时,便引起了下层民众为其生存空间的斗争。随后在革命运动中,民众又以街头作为政治反抗的舞台。在民国初年的政治动荡中,民众和精英为共同利益而合作,组织自卫活动捍卫他们的生存,同时也是维护他们的传统生活方式。 与以往研究的角度不同,本书力图把人们的注目焦点从精英转向民众,从沿海转向内地。

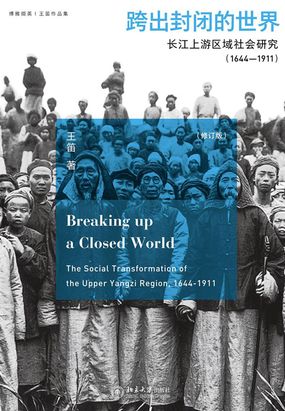

跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644-1911)(第三版)

本书从自然环境、人口状况、农村经济发展、区域贸易与市场网络、传统手工业与近代工业、统治结构与地方秩序、教育、社会组织、社会生活及传统文化等多个角度,对1644—1911年间以四川为中心的长江上游区域的社会、文化、政治、经济等情况,作了系统分析研究。全书综合运用社会学、计量学、都市学、心理学等多种方法对广大区域进行长时段、整体性的研究,被学术界视为具有开创性、突破性的中国社会史研究的经典著作。本次再版,作者根据近年来历史学研究的进展,删繁就简,使全书内容更加凝练、清晰。

跨出封闭的世界

《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644-1911)》运用社会学、计量学、都市学、心理学等多种方法,对1644年以来至近代以四川为中心的长江上游区域的社会、文化、政治、经济等情况,作了分析研究。

城市与社会译丛·街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870-1930)

《城市与社会译丛·街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870-1930)》是研究过去的历史、社会和文化,但我却有着现实的关怀。成都像中国大多数城市一样,每天都在发生变化。不可否认的是城市的面貌更加“现代化”了,从林立高楼到辉煌广场,从豪华饭店、酒楼、美国快餐连锁店到超大广告显示屏幕,白天到处是熙熙攘攘,晚上是灯红酒绿。人们的居住条件也有了极大的改变,各种新式住宅如雨后春笋,从拔地而起的高楼到美国式花园洋房。就在这一派繁荣的背后,一个个古代的城市就在我们的眼前一天天消失了。

新史学(第十六卷)

《新史学》由中国人民大学清史研究所组织策划,着眼于从方法论角度把握史学发展的前沿,努力探索史学创新的道路。本书是第16卷,主题为“历史的尘埃:微观历史专辑”,聚焦于“微观史”,分为四个主题:“历史尘埃下的个人”“小人物的生存之道”“信仰的力量”“争夺城市空间的搏斗”,共计11篇文章,其中不乏名家作品,如罗新《崔巨伦其人》、孙江《边疆即中心——一个小人物的辛亥政治变局》、王笛《王先生来信——巴黎和会大博弈下的小插曲》、梅而清《城市空间与内战——1853~1854年间的合肥》。

从计量、叙事到文本解读:社会史实证研究的方法转向

本书由作者不同时期的11篇文章构成。作为一个整体,展示了作者学术研究方法的转变。这些文章涉及不同的主题,写作于不同的时期,在方法上都有一定的特点,体现了作者方法上的自觉,可以说是作者近三十年来学术探索的一个总结。从这本书我们可以看到作者从计量、叙事到文本解读的学术轨迹,从数据和社会结构的分析开始,到对下层民众和日常生活的深描,最后致力于历史文本的多角度阐释,反映了作者从社会科学方法,到人文学方法的回归,以及所采取的新文化史、微观史和人类学的多学科交叉的研究取向。

走进中国城市内部:从社会的最底层看历史

本书利用微观史、大众文化理论,探索中国城市史研究的可行方法与与路径,目的在于探明以往的历史研究中被忽视的城市民众生活的微观世界。全书以简明清新的笔调,展示出西方思潮与本土文化的冲突、精英阶层与底层民众的冲突、国家权力与社会功能的冲突,不但表达了对民众及其所代表的文化的认同、对国家权力无限膨胀的担忧,还借由某个或某些特定的公共空间,在时代变迁的历史画卷中,描绘出自己对于历史与现实、国家与社会关系的理解。

时间.空间.书写

《时间空间书写》文章涉及的问题是多方面的,我们既可以观察到日常生活和社会冲突,以及日常生活中所遭受的身体和疾病问题,也可以看到人们关于人种、优生、再婚的认识。这些认识,总是与政治纠葛在一起。由此我们看到,无论研究多么具体的日常生活或生命身体问题,其实都不可避免地进入国家与地方政治的讨论。

人工草地建植技术

人工草地的建植是弥补天然草地产草量低的不足,缓解家畜放牧压力,提供足量且优质牧草的有效途径,是现代化畜牧业生产体系中的一个重要的组成部分。因此,建植优质高产人工草地,提高我国牧草的供给能力,对维持畜牧业生产持续、稳定发展,保护生态环境,提高畜牧业生产水平具有重要作用。《人工草地建植技术》一书主要阐述人工草地建植过程中牧草生产技术与管理,集适宜北方地区播种的品种、播前准备、播种技术、田间管理和收获等方面内容,全书采用汉语、蒙语、照片等多种表现形式,图文并茂、通俗易懂,可供牧民、农民及草原牧区科技人员参考。