董启章

董启章(1967年-),出生于中国香港,毕业于香港大学,作家。 他创作了多部作品,曾获得第一届香港艺术发展局文学新秀奖等多项荣誉。

安卓珍尼

《安卓珍尼》是董启章第一部探讨性别处境的小说,该作品曾1994年《联合文学》小说新人奖中篇首奖。 《安卓珍尼》描写一位女学者,到偏僻的山上独居,寻找叫作安卓珍尼的动物,这动物实际上是一种蜥蜴,单性,全雌性品种,雌性间进行假性交配而繁殖(安卓珍尼androgyny,即英文:雌雄同体)。这个女人和丈夫的关系有问题,她不能安于做一个给男人传宗接代的容器。在山上,她于孤独中隐然感到,仍需求助于男人。这时正好有—个看房子的园丁,他帮助了她。女人处于防范心理,刻意用话语挫伤男人来保持距离。就在她落入男人欲望的压服下时,他们遇到了安卓珍尼。 后来,男人为她捕来了安卓珍尼,这东西目睹了两个异性人物之间一场场挑战与征服。“他一边蹂躏我的身体,我一边絮絮不休地折磨他的精神。只要我说话,他便害怕,他害怕超越他能力范围的东西。很奇妙地,我变成了话语和声音,近乎忘却了肉体的感觉;当他把精液灌进我的体内,我便把说话灌进他的耳朵。” 怀孕了的女人完成了《安卓珍尼》论文的写作,且和丈夫面临分手。她需得独立地生养女儿。 贯穿在这部小说中有大段关于“安卓珍尼”的仿生物学叙述片段,这类叙述显然是要说出有关性别定义的一些问题。如各家评委们也感觉到了的—“作者用温婉细腻的文笔,讨论内容却咄咄逼人。甚至于触及了性别问题的核心,直指繁衍这件事的本质。譬如说问道雄性动物可以依靠她自己寻得兼具性行为和性实质的满足吗?单性物种在生存方面会不会逊于异性生殖的物种?究竟是什么理由,进化的结果,多数生物都以雌性与雄性交配的方式繁衍后代。 单性的安卓珍尼仿佛是存在于女主角心目中的一种理想:不假异性,无涉它求,独立地繁衍生命。这样岂不是一劳水逸地摆脱了“在阴道内进行的“真正的战争”?包括在整个社会上,由于女人承担的生育的角色、由于她们体质上的弱势而被另一性置于的被压制的地位? 穿插在寻找安卓珍尼的荒山之旅中关于安卓珍尼进化过程的讨论,是这个作品不同于一般的女性境遇故事之处。它是作品里具有隐喻性和争辩性的层面,它其实充满了质疑的声音—和寻找它的女学者的独立自我构成分窝、演变出情节张力的一种声音。这个小说的副标题是“一个不存在的物种的进化史“,也就是说,在寻找安卓珍尼的现实行程和象征行程中,都是充满矛盾的。这个女人和两种类型的男人打交道,都不是理想的交流,因为这里缺乏了解。丈夫发言,而不倾听。但在山野之中,这个关系颠倒过来,变成男人沉默,女人行使语言的暴力—同样没有精神的沟通。安卓珍尼象征了另一极—纯粹排斥异性,至于这种排斥的根源已经无从稽考。作品中游戏化地处理为“天生次等”一派和“雌性自足”一派的生物学争论,近乎于影射有关女性本质的男性论述和女性论述之争。 雌性生物是不是可能有自足的存在,这是作品中十分有魅力的思路,但作品并非给出了答案,不如说作者是沿着这个思路开放了一个更增歧异的问题罢了。在小说的论述中,这也许是女学者的论文,也许是作者自己的声音,总之表面上混为一体。在其中,安卓珍尼就是水中倒影,是自恋自足的水仙子,她无所谓分别,也就无所谓进化,她的语言和故事你无法理解,也无法叙述,因为“她永远逸遁于声音和言辞之外。”小说结束于这样的沉思:“她知道,要理解她,到了最终,便是没有什么可以理解;要跟她说话,便是没有什么话可以说。到了最终,这是唯一的理解,唯一的说话。她,和她。” 这个歧异是在于它能导出阅读的问题。一种读法以为:这是对某种知识霸权提出另类思考模式,这个斑尾毛蜥是存在的。什么是不存在的呢?“作者指涉的恐怕是可能摆脱男人而继续进化的女人。”我们可以解释说:在女主角遭遇的两种男人的处境中,她以对斑尾毛蜥的追逐表达了自我的另类性质。假如繁衍不能摆脱异性模式,女性的身体一定要为另一性所用。如何才能不被定死在这场阴道中进行的战争?换言之,如何才能被看作另类的精神的存在?就此而言,斑尾毛蜥是她的一个倒影。犹如女主角的想法:“若不是我,那么我的女儿,或是我的女儿的女儿,也许有一天能够摆脱加在她们身上的枷锁。”但我还要说,作为男性的作者对安卓珍尼还保留了疑问,它在他的笔下其实也是一个空洞的符号。他描述它停顿在时间里而失去时间,永无别样的经验,这样它既是母亲也是女儿。它于女主角,既是独立的示范也是暴力的示范,因为它的起源来自一种这样的想象,即雌性富有自生和自保的欲望,而雄性在设法自行转生的情况下灭绝。无怪乎有一个问题是这样:“等到读完之后才吓一跳,想到万一有一天女性真的进化到不需要我们的时候怎么办?” 摘自-雌雄同体:性与类之想象.中山大学学报.1998.艾晓明 中山大学人文科学学院

天工开物:栩栩如真

《天工开物·栩栩如真》是香港优秀活跃的小说家董启章“自然史三部曲”之一部。采用二声部的写法,一写“我”受挫于苦恋如真的失败,封闭在自己的世界里,藉着一封封书信创造出少女“栩栩”,期望“栩栩=如真”;一以发报机、收音机等过去年代的寻常物事为线索,写香港平凡人家的三代生活,是糅合了个人成长史、家族变迁史和香港百年发展史的一部大书。

命子

第一部分“命子:果”,以散文的形式,记录儿子成长的种种,以及身为父亲的苦与乐……相较于第一部分的回忆录或生活散文的形式,完全虚构的第二部分“笛卡儿的女儿” 是一个反照。我刻意加入许多注释,写成好像译自外文的人物传记的模样,但角度却是主观的,也即是一个父亲的角度。在构造一个想象的女儿之后,我觉得无妨再构造一个想象的儿子,于是便有了第三部分的构思。这个不存在的儿子花,是真实的儿子果的对照。作为一个“弟弟”,我想知道“完全不同的另一个儿子”有什么可能性。也许他只是作为大人的我试图回复年轻的伪装。——董启章

地图集

暂无简介

贝贝的文字冒险

非常討厭文字的貝貝一天下課回家,收到一個不明來歷的電子郵件,裡面有一首古怪的詩,詩中提到十種植物。貝貝好奇地按了電郵裡的超連結,突然就中了植物咒語,墮進奇幻的符號王國。在一個長了巨大鳳凰木的山谷裡,她遇到三歲的打鼓小孩奧斯卡,和自命邪惡的文字魔法師黑騎士。在黑騎士的迫令下,貝貝必須通過一連串寫作考驗,否則永遠不能回家…… 《貝貝的文字冒險──植物咒語的奧秘》是本地第一本集創作與教學,趣味閱讀與寫作指導於一身的作品,既為年輕人上佳的課外讀物,也對創意寫作實踐深具啟發作用。

肥瘦对写

台灣 駱以軍Vs.香港 董啟章 同為一九六七年出生的小說家 寄語彼此 珍稀、柔慈、魔幻又脆危的創作幽光 ──直闖小說家的練功房! 穿越繁華瑰麗的浩瀚盛世,划觸荒涼殘酷的時代廢墟 26篇直抵文學心魂的深度筆談: 夢、寰宇與現世的多重窺視 駱以軍: 這個行業,或是自己置放在「小說」這國際機場航廈裡、可憐角落的外幣兌換小櫃檯,問題是,交到那無數雙伸向我們的手的「自己的貨幣」,就是一次一次「陌生時刻的我」啊。 董啟章: 我不敢照鏡,恐怕那過於清晰的倒映反射的是一副沒有面目的臉容,或如詩人佩索亞所自許的作者理想形態── 一座讓人物來來往往的空舞台。

爱妻

大学教授佘梓言在作家妻子龙钰文离港赴英一年期间,与妻保持密集的电子邮件和电话交流。从异国生活、风物掌故,一直到文学评论、哲学思辨,两人无话不谈、相知相惜。但另一方面,佘梓言独身在港,身体却开始发出警讯。与年轻女学生、昔日暧昧对象、神秘研究者的交往过程中,出现各种解释不通的“背叛”情事,使他陷入深深的自我怀疑……

说书人:阅读与评论合集

序--從讀書人到說書人 / 董啓章 9 遊戲閱讀(自序) 15 蘇菲的哲學世界 17 美味有益的"心靈鷄湯" 22 在島與島之間漫步--"台灣紀行" 27 小說,人生--"我的姊姊張愛玲" 33 漂過歲月--從杜杜的"住家風景"到"瓶子集" 38 文本專家--西西肩上的蜥蝪 42 大江健三郎本土印象記 46 寫小說與讀小說(自序) 53 "美麗大廈"(第一章)的時空處理 54 "美麗大廈"的語言文字 63 讀"石磬"札記--詩與小說之間的感想 69 我看日本文學(自序) 81 從日本的村上到我們的春樹 83 "舞,舞,舞"的自我嘲諷 87 關於限界及其以外的可能及不可能性--關於"國境之南,太陽之西" 91 告別村上春樹 96 昔日遊園與終極現實--村上作品對社會回應的全面解讀 102 發條鳥的易容術 110 虛假的藍--村上龍的"近乎透明的藍" 114 作家之死--悼念龍膽寺雄 118 從大江健三郎的論述到大田洋子的"屍之街" 122 政治和文學的糾纏--佐多稻子 128 從女性主義談到津島佑子 134 尋找不熟悉的作家--津島佑子的"透明犬" 140 新日本女性的掙扎與求存--山本道子 146 讀者的時代(自序) 153 "對照記"--(誰/如何)看老照相簿? 156 差別與界定--"香港情與愛"的架空語言系統 164 怎樣的'香港'產生出怎樣的'情與愛'? 172 是不是要有這樣的聖戰你才會這樣的遊戲 176 世俗自爲的空間還存在嗎?--"閑話閑說"外的另一'可能' 184 怎樣的文章講怎樣的話--重讀夏丏尊和葉紹鈞的"文章講話" 190 筆記黃碧雲 196 城市的現實經驗與文本經驗--閱讀"酒徒","我城"和"剪紙" 202 做一個對書陌生的讀書人(自序) 223 書也得用紙造成--"書的秩序" 236 把世界拓印在書本上--由"發現之旅"引起的聯想 241 舌頭是人發明的器官--"又係未能食素" 246 地理的想像與翻譯--旅次筆記 251 如何述說作者的一生--"傅柯的生死愛慾" 254 超時空啓蒙讀物--"新三字經" 265 研究大衆'文化'的當然還是文化人--看洛楓"世紀末城市" 270 自爲的世俗只是一個烏托邦--與阿城及董啓章商榷 276 附錄:回應梁文道關於閱讀'場域'的問題 / 董啓章 283

美德

V城四部曲、各大文學獎、好書獎得主 2014年香港知名作家董啟章最新作品 《美德》──「自然史三部曲前言後語」: 《天工開物栩栩如真》、《時間繁史啞瓷之光》、《學習年代》 故事細說從頭,從這裡開始,也在這裡結束 聯合香港插畫家梁偉恩跨界跨域首度合作 時間:【先見】2023年6月;【後見】2024年6月 地點:V城,牛棚藝術村及十三街一帶 人物:林秉德(連鎖咖啡店經理)、石兼美(攀石運動員),及其他人物超過一百人 場景:【先見】伊甸園購物廣場內之連鎖咖啡店;【後見】伊甸園高級住宅大樓七十樓天台 整理:維真尼亞(考古學者、V城風物誌及近代史合寫者之一) 從482頁的《天工開物栩栩如真》、上下合計共886頁的《時間繁史啞瓷之光》到710頁的《物種源史貝貝重生之學習年代》,董啟章從2005年起潛心構築的鉅著「自然史三部曲」,來到了新作「自然史三部曲前言後語」──《美德》。 本書故事承接《學習年代》,成為此後長篇故事的序曲,故事背景設定在《學習年代》四年後。《美德》與董啟章此前的長篇在風格和技法上有分別,但也有相似的地方。《美德》是非常濃縮的,因為要把很多事情、很多場面、很多人物濃縮在一起。 對於董啟章來說,小說世界就像這個溜冰場,是一個劇場般的存在;而作家的職責,正如費爾南多佩索阿所言,是「把自己的心化作舞台」,搭建一座文學裡的劇場。在這劇場裡,懷疑將被懸置,人物將在一部部小說裡重生,如同董啟章筆下的貝貝變成栩栩、變成恩恩、變成啞瓷,在《美德》裡又變成了維真尼亞。

梦华录

潮流來又去,繁華夢未醒; 入時的造作,成就過時的美學。 中國時報開卷好書獎、亞洲週刊中文十大好書、紅樓夢獎決審團獎、香港藝術發展局藝術發展獎年度最佳藝術家獎、聯合文學小說新人獎、聯合報文學獎、聯合報讀書人最佳書獎得主、 香港知名作家董啟章99個短篇,說盡物事人情 獨立漫畫家李智海33幅插圖,繪出浮世風景 時間是1997年以後 1998至1999年,晚期資本主義或資本主義後的香港 香港已回歸中國大陸 50年不變的諾言 在世紀末的華麗前變色 成為升斗小民的茶餘飯後話題 香港知名作家董啟章繼V城系列1《地圖集》後,為香港城市寫下V城系列2《夢華錄》 《夢華錄》體例近似於筆記小說或極短篇,寓言的寫法,風格近似帶點黑色的瘋言誑語, 收入了99個1999年香港的流行事物, 香港知名獨立漫畫家李智海特別為《夢華錄》繪製33幅具有重要意義的漫畫插圖 人的故事,物的故事,異人異物,日常生活與奇想 繁華的物質世界,孤寂的難以捉摸的感情,通過人和物的關係來看香港 《夢華錄》寫盡了物欲洪流中,一切事物不一定一切都是過眼雲煙,作者董啟章反而逆道而行,通過小說書寫把香港社會中大量生產的、無個性的、非人的商品化為己用,成為獨特的生命體驗印記。新與舊,流行與退潮,先進與落後,當時的可嘆與可美,今天可能如小丑之可笑可憐,故事主角全都是年輕男女,性格乖僻怪誕,或平凡無奈,對於在香港的生存都是懷有一種痴狂。 《夢華錄》每篇小說文字不及千字,幾乎交代整個人的成長,但又寄託於幾個代表性的生活切片,環繞著一件「物品」開展其存在意義。

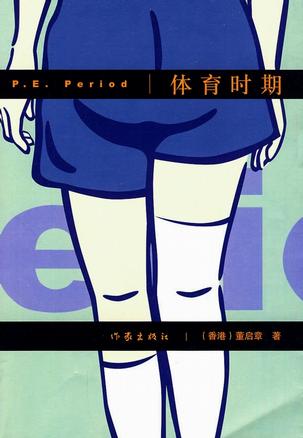

体育时期

《体育时期》于二零零三年在香港首次出版,为了表现香港地道生活经验,原版中用了大量广东话。二零零四年印行的台湾版,是个经过修改的新版本。为了减低阅读障碍,我把部分章节的广东话改成普通话。但是为了保存小说的地方感,实在不能完全普通话化。所以,这可以说是一个折衷版。按不同的实际情况,不同章节中“翻译”的程度也有所差别。有的索性全改,有的只是改成比较易懂,有的则完全保留广东话。当中以第二种情况居多,所以读者会发现,书中许多地方,特别是人物的对话和内心独白,语感可能有点奇怪。在这些地方,我保留了某些香港口语用词,而句式和语气也是广东话式的。至于完全用广东话的片段,则是由于非如此不可了。读者看下去就会明白。现在由作家出版社印行的简体字版,根据的就是零四年的台湾繁体字版。我希望这个版本总的来说还是畅顺可读的,也希望内地读者能体会到当中的生活感。也特别感谢作家出版社编辑李宏伟先生,对这样的一部充满“异质”的小说表示兴趣和支持。

双身

如果一個男人有一天早上醒來,發現自己變成一個女人,那將會發生怎樣的事情?林山原在日本失去了記憶,焦慮地想明白自己變成女身的原委。一路尋來,曲折細膩的情節,神秘而引人......

名字的玫瑰

「你說《名字的玫瑰》命名來自Umberto Eco,我郤情願相信它來自一種普通的迷惘,因而也是十種普遍的領悟--從名相錯混和「語言的轉向」中進出迷宮,迷中有悟,才有如此這般的種種書寫。」------明報 「《名字的玫瑰》是漸成大名的董啟章的「少作集」,十篇短篇收成一本書,由他再「命名」,再完成背後更豐富的意義。」------快報

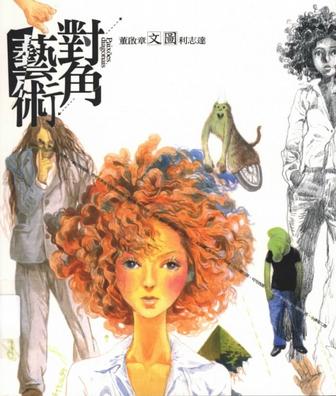

对角艺术Prixoes diagonais

《對角藝術》是香港藝術中心《藝訊》(Artslink)上的專欄。由藝術中心的總幹事茹國烈發想,找來作家董啟章及畫家利志達兩人,針對不同的藝術型態,展開了為期一年的圖文交流。 本書目錄 作者序 當藝術中心毀滅之後:關於茹國烈的奇想 1.斷了氣 2.Metamorphosis 3.新空間運動 4.Paixoes Diagonais 5.懷鄉?Nostalghia 6.Visible Cities 7.生命速記/Children’s Prayer 8.沉默?暗啞?微小 9.漫畫少女/少女漫畫 10.奧利安娜的迷惑 11.波赫士和我 12.我城 後記:Arts-Link /時光·聯想

今天文学杂志-香港文化专辑

1995年第一期

纪念册

人們一般也不太習慣聆聽物件的說話。尤其是在這個物質豐裕的時代,物件迅速被消耗、拋棄。 作為《紀念冊》這本書,我也算是一個新生的物件。在我裏面載錄了許多物件的話語,它們有著不同的性情和語調,但它們絕對不是隱喻。所以,在聆聽這些物件的話語的時候,大概也毋須揣測它們「代表」甚麼。一枝粉筆,或是一個粉刷,也不過是一枝粉筆和一個粉刷。而我,也就是實實在在的一本書。

衣鱼简史

本書為作者最新短篇小說集結,共收錄七篇小說。因為女友的裸身像衣魚而無法射精的男子;明明愛著女孩卻只敢以暴虐的語言表達的男孩;在塵封的文件資料中追索過往最終迷失在虛幻與虛構之中的男子;試圖想像與青春期妻子相逢的可能而虛構出一場相遇的作家;反省自己作品而創作出與上一篇女主角相戀的故事的作者;百無聊賴的中產專業男士與堅持理想的游泳池女救生員若有似無的瞬間交錯;溜冰場上暗自上演的人生百態……。作者以創作反省創作,透過虛構與真實的辯證臻致形上思考的層次,演示生命中神秘幽微的交錯瞬間與不可逆料,值得深思細品。

繁胜录

香港人的「我城」故事 V城人董啟章新說新寫 V城系列四部曲之《地圖集》、《夢華錄》之後 各大文學獎、好書獎得主,香港知名作家董啟章,聯合香港插畫家林智恆跨界跨域首度合作 以文字和彩圖呈現華文長篇小說《繁勝錄》 董啟章在《繁勝錄》裡採用了古代「城市筆記」的體裁,以未來完成式的寫法,透射大回歸五十年以後,即2047年的V城,構造出多層次的香港V城景觀。本書交替使用了記錄、敘事和抒情三種文體,共分3卷,每卷各有7章,敘述「大回歸五十年」的「V城風物誌修復工作合寫者」、「大回歸時期新生代」──維多利亞、維朗尼加、維奧娜、維慧安、維納斯、維真尼亞及維安娜共7人,在V城文獻堆填區發掘出前人劉華生的稿件,經過重組和校正,整理出V城的《繁勝錄》。 《繁勝錄》卷1寫V城的地理形態、制度建設;卷2寫城中飲食娛樂、日常生活;卷3寫四時節慶、儀式風俗。董啟章在小說裡羅列各樣細節,形成百科全書式的奇觀。 在董啟章的筆下,《繁勝錄》裡的V城是個城牆之城,也是城中之城;是酒樓之城,也是傀儡之城;既慶祝中國人的端午節、中秋節,也不忘慶祝西方人的復活節、聖誕節。V城同時屬於一座架空之城,大回歸以前的建設和記憶早就沉沒在海底。V城也是一座通道之城,熙來攘往的人群永遠在過道上生老病死。甚至V城被視為一座影子之城,因為酒樓茶肆的喧鬧遮掩不住鬼影幢幢。 香港插畫家林智恆特別為本書繪製九幅具有代表性意義的彩色插畫。 小說家VS.畫家,是對昔日香港的沉思,對未來香港的推想,更是小說諧仿都市的有趣實驗。 董啟章與V城系列四部曲《地圖集》、《夢華錄》、《繁勝錄》、《博物誌》,已被肯定是香港文學的奇觀。

物种源始·贝贝重生之学习年代(上)

從《天工開物》到新作《學習年代》 作為長篇小說計畫「自然史三部曲《物種源始貝貝重生》(上篇)」, 董啟章,半世紀以來的香港文學奇才, 以文字創造多重聲部樂章,變奏出豐富的小說宇宙, 像正在演出的一齣戲,角色輪流上場, 小說家冷眼觀看,以敏銳深情之眼,試圖透視人類生命的全景。 ※ ※ ※ 那年七月,我是從「後門」進入西貢的。 我認識了中,一個有著男性生理特徵的女性,開始了所有故事。 香港東部的海邊小鎮西貢,在區內發生一場規模不大的反重建抗爭。最後抗爭者面對失敗,看來就像一場無中生有的風波,當中卻牽涉到廣泛而重大的議題,例如發展和保育、物質與精神、學習與實踐、說話與行動等。 這是一部關於知識的小說 以小說作為一種開發或者探討知識的敘述 從劇場到大江健三郎,從談書會到薩拉馬戈 在形形色色的男性女性、變性人、雙性人,同性戀、雙性戀的小說對話中, 董啟章創造了21世紀華文小說書寫境界新風貌。

成长的记忆

成长的记忆》主要讲述了少男少女们在校园里逐渐成长起来的一段段故事和心灵,他们由无知到有知,有人到物,处处表现了他们已经成长起来的事实,他们长大了,他们的成长充满了意义,有欢笑,也有眼泪,他们无论何时,成长都会让他们感到骄傲,感到幸福!

小冬校园

這個故事的源起,也許就是那種動畫的感覺,那種對美好世界的追求。我聽著《天空之城》的歌曲——早就聽過的歌,早就看過的動畫——忽然想寫一個空中閣樓般的故事。也許我們每個人心裏也有一個空中城市,或許許多個空中城市,也許我們每個人也可以成為一個空中城市。 我心中的空中閣樓並不宏偉,沒有雕欄玉柱,沒有高堂大殿。它的形象慢慢清晰起來了,它是一個平凡甚至帶點舊的校園,座落於荒棄的市郊,旁邊還有一個廢車場。它就是夢幻滋生的處所。 我們已經開始離開地面。

时间繁史哑瓷之光(下)

暂无简介

文学是一场宁静的奋斗

文藝寧靜,人們奮鬥。過去幾年,文學在香港,社群支持度大大增加。香港文學館的倡議運動,在其中扮演了重要的角色,凝聚社群,引起了頗大的聲勢。運動自2009 年6 月起始,迄本書編纂的2015 年6 月為止,恰好走過了六個年頭。本書想為大家說的是這樣一個故事:「空中樓閣,在地文學」。 本書是一份留給歷史的思考與紀錄。香港文學館的倡議運動,歷年來引發文化界多人參與討論,是文學界十年來最矚目、最具公共性、影響最廣的議題,甚至連特首選戰也要回應。本書之出版,將在社會上再掀波濤。 本書勾勒了文學館的爭議主線,紀錄正反雙方的論點,為討論歷史作索引,紀錄了許多大膽而具創造力的心靈活動。在這場大批文人參與的討論中,許多著名作家包括董啟章、崑南、葉輝、何慶基、李照興、陳智德、羅維明、張堅庭、朗天、廖偉棠和鄧小樺等的文章也收錄在內。 當周圍其它城巿陸續建起了自己的文學館,在香港,文學,始終是,一場寧靜的奮鬥。本書陳述香港文學館的願景,讓後來的青年,能夠通過此書,認知到文學界一場寧靜的奮鬥,能夠想像我們可以有一個文學的未來,持續壯大推動香港文學館的隊伍。

第一千零二夜

以《一千零一夜》中的莎拉薩之口,把《唐吉訶德》、《人魚公主》、《小王子》、《老人與海》等家喻戶曉的故事重新串演成一個探討「故事」種種的歷險故事。 「故事實在是一種奧妙的溝通方式,它要說的比所說的多,沒說的話總是比已說的重要。」

讲话文章

也斯 >這是無情卻有情——也斯談文化、學術以外的種種感情 >物件座談會 黃碧雲 >鑽飾、皮褸、古龍水以外的黃碧雲 >「失城」檔案錄 劉以鬯 >前衛與傳統之間——劉以鬯半世紀的文學生涯 >對倒《對倒》 辛其氏 >密密交織的文學、藝術與生命——與辛其氏談文說藝 >時空錯置的紅格子酒舖 金庸 >筆床茶灶、小作生涯——與金庸閒話武術、小說與人生 >命運交叉的無量出石洞 小思 >幸福愜意的小思——漫談教學、寫作與感情 >彤雲箋竊賊 何福仁 >清水白石真性情——何福仁笑談朋友、詩人與少年生活 >何福仁書面旅行團 王良和 >胸懷坦蕩、溫厚悠然的王良和——漫談新詩、生命與童年 >中心的回歸——致王良和的物語 顏純鈎 >一位摯誠的文學工作者——顏純鉤談文革、寫作與香港文學 >關於一場與午飯同時進行的閱讀討論,以及這場討論引起的一場不可笑的爭吵,以名這爭吵的可笑結局 西西 >在空調咖啡廳內訪問熱愛陽光的西西 >像你/我這樣的一個作者/讀者/女子/男子

家课册

暂无简介

香港当代作家作品选集.董启章卷

董啟章是2014香港書展的年度作家。本書由董太太黃念欣親自編選,可謂最能表現其代表性作品。此卷集收錄了董啟章的中、短篇小說、散文、劇本及相關文章、寫作自述、悼念文章及其創作年表,可謂是董氏的最新選本。

练习簿

家 課 冊 與 紀 念 冊 , 盛 載 著 一 個 個 成 長 的 夢 ; 一 次 空 間 錯 置 的 奇 異 旅 程 , 記 錄 了 一 段 塵 封 的 成 長 歲 月 。 年 齡 是 無 法 逆 轉 的 , 但 成 長 不 會 因 此 終 止 。 成 長 的 練 習 簿 , 紀 念 一 個 持 續 成 長 的 模 式 。 飛 行 的 粉 刷 、 暴 力 而 激 情 的 尺 子 、 遲 滯 的 手 表 、 傷 心 折 斷 的 粉 筆 、 潔 癖 的 改 錯 水 等 , 熱 熱 鬧 鬧 的 在 紀 念 冊 寫 下 不 同 色 彩 的 留 言 。 樓 梯 間 的 小 老 虎 、 地 理 室 的 候 鳥 、 圖 書 館 的 森 林 、 教 員 室 的 企 鵝 等 , 都 是 張 小 冬 在 校 園 的 「 獨 家 發 現 」 。 家 課 冊 搜 集 了 作 者 從 各 個 學 科 悟 到 的 智 慧 , 包 括 : 經 濟 科 的 友 誼 供 求 關 係 、 中 史 科 的 逐 鹿 科 場 、 地 理 科 的 愛 情 氣 象 台 、 數 學 的 三 角 戀 愛 程 式 …… 由《 家 課 冊 》、《 紀 念 冊》和《 小 冬 校 園 》結 集 而 成 的 《 練 習 簿 》,校 園 的 青 蔥 歲 月 , 成 長 的 記 憶 、奇 情 、 異 想 , 重 新 在 你 面 前 展 開 。

东京.丰饶之海.奥多摩

董啟章的第一本旅行札記,看似漫不經心,卻用心紀錄他的觀察、批判、聯想與思考,既有文學的況味,也充滿了視覺場景的震撼;這不僅是董啟章的個人經驗與深沉的擴延想像,更是情感的時空移位......。 成英姝:「在這部刻意任性放縱自己筆隨意走的遊記當中,董啟章最吸引人的身分仍然是一個創作者,我並不是指這個身份之於遊記本身,我指的是一個創作者所擁有的尖銳敏感,在這裡仍然超過一個典型的知識份子。後者也許從分析社會體系的結構運作,對體制抱以挑戰和質疑的態度,可是一個創作者的出發點卻是根源於他所理解、感受和堅持的美好而重要的事物。」 駱以軍:「董啟章像從音控室的各種音效按鈕,從母體胎膜的各處絨毛,從時光隧道的各液態月台入口,從上面、下面、裡面、外面......將不同的我們這個時代的地獄變掛幅、城市的記憶構成術,或是世紀初無政府主義者預言式否定我們正錮禁其中之資本主義世界的緩慢時刻,全開閘灌引至他和妻子的這趟旅程...」

在世界中写作,为世界而写

對董啟章而言: 在世界中寫作,為世界而寫。 這是他到現時為止,所能抱有的最大的寫下去的理由。 「我不想說寫作是一條孤單的道路。它是,也不是。 它是,因為就寫作的本質而言, 過程中只得作者自己一人面對,結果也只得一人負責。 它不是,因為無論環境條件如何惡劣, 我們身邊還存在一個寫作共同體,一群理念和實踐的同路人。 再者,寫作絕對不是一個人的事。 寫作必然在世界中發生,在世界中進行,在世界中結果,在世界中重生。 寫作為世界所塑造,但寫作也反過來塑造世界。」 中國時報開卷好書獎、亞洲週刊中文十大好書、紅樓夢獎決審團獎、香港藝術發展局藝術發展獎年度最佳藝術家獎、聯合文學小說新人獎、聯合報文學獎、聯合報讀書人最佳書獎 得主 董啟章 從 安卓珍尼 到 雙身 到 天工開物 到 學習年代 20年有成,他堅持走自己的路,在平凡中寫出最不平凡的故事。 這是當代世界華文文學重要的發聲 在學習年代,與同代人對談,論寫作、論行動 致同代人,致後新人,我們是為世界而寫作的 寫出我們這一代! 出道近20年創作思考之集大成 看香港當代重要小說家董啟章如何談文學、論創作、說藝文、品大師 甚至通過文字的力量為弱勢者發聲,同時思考言說和行動、文學與世界的關係 打造華文世界「如何文學,怎樣寫作」的典範 在香港當代重要小說家董啟章的召集下,當代世界文學、文藝、文化創作等各路人馬齊聚一堂。累積豐富的小說創作經驗和舞台戲劇表演的董啟章,以不同於一般文評家的跨領域角度自剖寫作心得,點評各種文學概念和形式術語,與同代的知識分子、文藝創作者、愛好者、讀者、出版人隔空對話,追溯文學創作的本質、文學內蘊的歷史進程,一路談到當代的薩拉馬戈、村上春樹、黎紫書……董啟章精闢的個人見解,反映了新一代創作人的文藝觀念。全書文采飛揚、思路通達,展卷之間,有如親臨其身,親聽其聲,令讀者嘆服。 董啟章的小說素以結構巧妙著稱,每一出手都是重量級巨作,看董啟章如何親述自己的創作過程以及概念形成的每個關鍵,無論是董啟章迷、文學愛好者、研究者,還是有意投入寫作的人,都絕對不能錯過! 本書第一部分「同代人」中的短文,寫於1997年3月至12月,刊於《明報》世紀版專欄「七日心情」的雜論。第二部分「致同代人」是於《自由時報》發表的隔週專欄,時間是2005年5月至2006年11月。第三部分「學習年代」是在寫作長篇小說《學習年代》期間的片段反思,從2009年5月至2010年3 月,分6期刊載於文學雜誌《字花》。第四部分「論寫作」,大體上總結了董啟章到目前為止對文學和寫作的看法。第五部分「論行動」是環繞著「行動」的觀念、因為時勢的需要而寫成的文章,幫助欠缺公共渠道的弱勢者發聲,同時思考言說和行動、文學與世界的關係。第六部分「對談」,除了是指狹義的對談形式,也指向文學的對話特質。第七部分「序言」,是董啟章近年給幾位年輕香港作家的作品集所寫的評介文章。最後一部分「自序」,收入的是幾篇較能代表董啟章不同時期的寫作觀念的自序。

10个男人有诡异

十方世界的十面埋伏--序《十個男人有詭異》 葉輝 我一直都以為自己——像董啟章在Sebald,Gould, Said-Ghost on the Shelf這篇小說裡所描述的調查員那樣,對詭異小說或電影心存抗拒,因而讀得極少。可是讀了本書十名男子的十個詭異故事——猶如那個調查員閱讀了當事人的日記和著作,才發覺自己其實不但毫不抗拒,而且邊讀邊勾起相近的閱讀記憶,只是從沒想過像本書的策劃人那樣,把類近的文本歸納於一個稱為「詭異」的框架。 董啟章的Sebald,Gould, Said-Ghost on the Shelf拼貼了三名已故外國作者的三段引文,調查推理與文本解讀(也就是與「書架上的靈魂」對話)並行不悖,甚或互為因果,喻意互涉,讓我想起阿瑟.艾沙.伯格(Arthur Asa Berger)的《驗一個後現代主義者的屍》(Postmortem for a Postmodernist ):被譽為「後現代主義之父」、擁有文化權力的大學教授,主持一次會議,突然短暫停電,燈亮後,他已被謀殺,身邊聚集著一群經典的、具謀殺嫌疑的人物:可能有情夫的漂亮妻子,年輕聰明的法國學者,肥胖的俄國語言學家,年輕貌美的女研究生,雙性戀的英國作家,疑是同性戀者的日本女教授……那是一個拼貼式文本,借推理小說的殼,混雜了胡鬧、戲謔、仿後現代主義插圖普及本……可以想像,探員為這批學院中人錄取口供時,必然對會議內容──大量夢囈似的後現代論述及圖像──感到茫然。有趣的是,上述兩個借殼文本的結局,頗有異曲同工之妙。伯格戲謔到底,最終讓探員宣布︰「……即使你們沒有一人相信元敘事,而且都有殺死教授的上佳理由……我假定你們都是無辜的,不打算檢控任何人。我以為,公平地說,他的死是極之微妙的後現代模式。」讀者以為故事就此完結,揭過兩頁後現代圖像,才是最後一章︰雙性戀的英國作家著手把此宗命案寫成小說──教授死了,奇怪的是,他臉上凝結了似是會心微笑的神情;董啟章在最後一頁筆鋒一轉,調查員約晤了當事人(一位作家,他說家人去了「玩水」),以為結案了,翌晨閱報,才知道作家一家三口乘車墮進水塘──案發於他與作家見面之前。 也許,更有趣的是,伯格寫小說,只是玩票性質,他大半生在大學教書,是個口味博雜的流行文化學者,甚或可稱他為雜家,他曾提出解讀一個酒吧笑話的八種方法,對幽默和幽默感也有發人深省的見解,三十多年來寫作不輟,研讀大眾/分眾媒體話語、漫畫、笑話、電影、廣告、肥皂劇……的著作凡三十多種──本書的十位作者何嘗不是雜家?何嘗不是多面寫者?他們有些躋身於學院,有些逍遙於民間,可都像伯格那樣對世界充滿好奇心,對不同類型的文化書寫有極好的胃口,這一回,他們一人寫一個詭異故事,合成一冊,顯而易見不僅僅是一本怪談式的小說合集,在我看來,更可能是本港第一本借小說的殼而混滲了不同文化話語的bookazine。 如此說來,朗天的〈有的話總是有的──我的恐懼日記(給馬色爾)〉自編自導自演略帶哲學隨筆意味的獨腳戲,滲混了身體/靈魂/存在的唯心論述,則教我聯想到王爾德(Oscar Wilde)的〈漁夫和他的靈魂〉(The Fisherman and his soul),漁夫愛上美人魚,但美人魚要求漁夫放逐自己的靈魂──她說,人體的影子其實並不是身體的影子,而是靈魂的影子;你背對著月亮站在海灘上,然後把你雙腳周圍的影子用刀切開,那就是你靈魂的身體,叫它離開你吧,它就會按你的話去做。漁夫照辦了,可是再無法感受美人魚的愛,而他的靈魂每年都回歸一次,勸他與它復合,但總是徒勞。王爾德說的是愛(及其失落),朗天說的是恐懼,反覆論證身體與靈魂的存在,是兩個章法迥異的文本唯一的交叉點,於是我在這一點上反覆思疑︰愛與恐懼可能源出一義,或有近親的血緣,至少是具備換喻性質的近義詞。 潘國靈的〈鴉咒〉說到一個女作家因一篇小說而身罹病劫,她的男朋友認定要「解除魔咒,我必須把這個故事寫下來」,因為劫從何處始,便從何處終。李照興的〈三世〉借攝影的殼說到相隔凡七十年的兩場瘟疫,以及宿世的愛與死。黃志輝的〈我的超文本旅行筆名〉用上八張不同時期、不同地點的照片,貫串出「另一個『我』的自拍照/或光之旅程」。很奇怪,三個風格各異的故事都讓我聯想到愛倫.坡(Edgar Allan Poe),特別是坡的〈影子──一個寓言〉(Shadow- A Parable)︰Ye who read are still among the living; but I who write shall have long since gone my way into the region of shadows。此一寓言化的影子,除了廣義的死亡陰影,別無他物。坡的詭異故事如〈黑貓〉,也是站在生死界上展述的:明天死到臨頭了,要趁今天把這事說出來好讓靈魂安生。我曾在另一篇文章指出,幾乎所有的敘事學研究者都是弗洛伊德的信徒,對於弗氏所說的「生活僅僅是通向死亡的條條迂迴曲折的漫長道路」,他們大都深信不疑。希里斯.米勒(J. Hillis Miller)甚至在《解讀敘事》( Reading Narrative )中有此斷言︰「……所有說故事的人都是在死亡的陰影下講話。他們的敘述是與死亡達成協議的一個途徑,同時也構成驅除死亡的一個方式。」潘國靈、李照興、黃志輝的故事,都帶有極濃烈的死亡陰影,魔咒、瘟疫跟另一個「我」的光影之旅,原來都是與亡魂面對面的相濡以沫,最終無可抉擇地相忘於江湖。湯禎兆的〈湯鬼〉極有東洋怪談味,荒野溫泉的亡魂等待「替身」,倒是以死者的角度回望人跡罕至的塵世,要擺脫死亡,重返人間(回歸香港),就只有將死亡之咒施諸他者;最後勞煩「根精神」(被咒語禁錮的陽具造形神祇,要解咒回復自由,就要靠陽間的人在他的頭滴血)釋法,隱約有政治指涉,可也不必管這些,由亡魂到「根精神」,說來就是逆向的敘事精神的通幽曲徑。 羅貴祥的〈死者自由行〉和紀清豐的〈嬰魂〉都教我聯想到蒲松齡的《聊齋志異》。當然,羅貴祥的故事中的「女學生」名叫聶小倩,大抵是有意識的誤導,然則一個在大學執教的知識分子在人散後的辦公室(書齋)對「女學生」心存異想,毋寧不脫聊齋格局。紀清豐的故事中的同性戀者在異性戀時期不知女友懷孕然後墮胎,遇見被殺害的胎兒,彷彿就是一個人經歷了前世今生。《聊齋志異》最有趣之處,大概就是本文附錄的「異史氏曰」,其中一則說:「幻由人生,此言類有道者。人有淫心,是生褻境;人有褻心,是生怖境。菩薩點化愚蒙,千幻並作,皆人心所動耳。」這段話不僅可以當作羅貴祥所塑造的大學教授在故事末尾反覆自我反詰的有建設性注釋,境由心生,人心所動,幻化千我萬我,對何國良那篇例外地對異靈及其感覺點到即止、甚至通篇與異靈無涉的〈有舊黑雲追殺我〉來說,也提供了一種滿有創意的讀法。要是轉換為曾譯《聊齋》的博爾赫斯(Jorge Luis Borges)的說法,也相去未遠──比如在一篇題為〈環形劇場〉的小說,他就有此述說:「陌生人夢見自己站在一座環形劇場的中央,不論是睡是醒,這人都在思考那些幻影的答案,設法尋找一個值得活在這世界上的靈魂……使孩子永遠不知道自己是幻影,可以像別人一樣做一個完整的人……最後他才知道自己只不過是個幻影,另有他人在夢裡創造了他。」那麼,王貽興的〈上香〉儘管也沒有異靈,母親、姊姊和迪強所見所關所思所感的「父親」,何嘗不是人心所動的幻影?或者,轉換另一觀點,其後已經死去多時的母親,以及在神枱上、記憶中的父親,回望人世的迪強,對香和粥的味道會不會別有一番心事?對人世的一切又會不會別有一番「了解自己身世歷史的迫切渴望」? 十個詭異故事寫法和趣味完全不同,彷彿十方世界裡的十面埋伏,都不可避免直書/曲寫異世或異靈,那是說,都不免透過書寫,在某種意義上與死亡對話。本雅明(Walter Benjamin)對此早有洞悉:「死亡賦予說故事的人所講述的任何東西以神聖的特性。說故事的人的權威來自死亡。」那麼,吸引讀者閱讀小說的可能就是這麼的一種渴望︰「用讀到的死亡來溫暖自己冷得顫抖的生活。」(〈說故事的人——尼古垃.列斯科夫作品隨想錄〉)這也就是我向讀者推薦此書的終極理據。 2004.6.21

地図集

中国返還前の香港を舞台に、虚実ないまぜの歴史と地理を織りあげることで「もう一つの香港」を創出する長篇「地図集」のほか、ボルヘスやカルヴィーノの衣鉢を継ぐ作家のオリジナル作品集。 虚実ないまぜの歴史と地理を織りあげることで「もう一つの香港」を創出する表題作のほか、伝説の農業の祖“神農”をめぐる時空を超えた物語「少年神農」、消えてしまった街路の盛衰をめぐる「永盛街興亡史」など。

答同代人

《答同代人》由三部分组成:出版于1998年7月的《同代人》、出版于2009年的《致同代人》第三部分以及董其他涉及创作体会、文学思考、香港生活的随笔文字。重点介绍一下第二部分《致同代人》,这是董启章发表在香港《明报》副刊上的文字,作者以书信的形式,从不同的角度,向文坛前辈、同辈、晚辈写信,在闲言絮语中,谈及文学种种,可谓一个作家的心灵道白。