马勇

马勇,中国社会科学院近代史研究所研究员,博士生导师,主要从事中国近代史、近代中国文化、中国文明史等研究。著有“晚清四书”系列(《觉醒》《维新》《国变》《革命》),以及《激荡:晚清二十年》《回望:近代一百年》《中国儒学三千年》《叠变:鸦片、枪炮与文明进程中的中国(1840—1915)》等,录有音频节目《中华文明通史》等。

五万年中国简史

111人今日阅读 推荐值 78.6%

从头一批智人踏上中华大地到20世纪,可能是时间跨度最长的中国史。史学大家齐聚:复旦大学姚大力、北京师大李山、南京大学武黎嵩、复旦大学钱文忠、复旦大学仇鹿鸣、陕西师大于赓哲、宋史专家吴钩、明史学会方志远、中国社科院马勇!从基因、语言、气候、地理到政治、军事、文化、经济,9位中国史学名家,为你理清中国上下5万年的来龙去脉。知名财经作家吴晓波、华东师范大学教授许纪霖、复旦大学傅杰鼎力推荐!这是一部时间跨度长达5万年的中国简史,展现了中国从头一批智人踏上中华大地到20世纪的完整历史。本书汇集复旦、南大、社科院等院校的9位史学大家:蒙元史专家姚大力、先秦文化史专家李山、秦汉史专家武黎嵩、魏晋文化史专家钱文忠、魏晋史专家仇鹿鸣、隋唐史专家于赓哲、宋史专家吴钩、明史专家方志远、近代史专家马勇……他们将各自在历史领域潜心研究数十年的成果,以专业的史学素养、充满理性与洞察力的文字呈现给大众读者。并以宏大的视野,将中国5万年的历史从基因、语言、地理、气候、政治、经济、文化等角度进行解读分析,带我们透过历史的表象,看清中国5万年来的发展历程!翻开本书,9位史学名家,为你理清中国上下5万年的来龙去脉。

111

极简中国史

8人今日阅读 推荐值 69.2%

中国历史源远流长,在传统的史学研究中,我们习惯“以我为主”,将“中原”文化放在历史研究的中心,缺乏与同时期周边乃至世界范围历史对比的视角,忽略“外部”文化对“内部”王朝的影响。 在本书中,中国社会科学院马勇教授高屋建瓴,以全球化史观重构中国历史叙事,用“横向共时”的视角观察中国历史的演进,简明扼要、深入浅出讲述从上古至清末的中国历史,帮助我们理解跨越王朝更迭的政治、经济、社会和文化上的长时段演变与其内在逻辑。

8

激荡:晚清二十年

7人今日阅读 推荐值 70.0%

《激荡:晚清二十年》是对清王朝崩溃最后二十年历史的整体性研究,对一系列重大事件做了简要叙述和重新解读,包括甲午战争、戊戌维新、义和团运动、新政改革、推翻帝制、走向共和等。本书分析了在整个中国近代化进程中晚清最后二十年的特殊性与积极意义;也让我们认识到熟知的历史人物和事件可能的另外一面。

7

魔法象 给孩子的中国历史启蒙课(全13册)

3人今日阅读

这是一套由国内知名历史学家亲自编、审的,面向7~12岁孩子的中国历史启蒙读物。本套书共13册,分别讲述了神话时代、夏商、西周、春秋、战国、秦和西汉、东汉、魏晋南北朝、隋唐、两宋、元、明、清等13个历史阶段的重大历史事件。本套书从孩子的阅读习惯出发,语言浅白简练,故事生动,使久远的历史变得鲜活立体。在历史故事主线之外,还穿插丰富的小栏目,如“想一想”“我爱做研究”“知识小站”“一起看国宝”“成语大课堂”“诗词链接”等,拓展历史知识,引发思考,顺应大语文教育,多维度提升孩子的文史素养。极具视觉冲击力的影视级国风插图和真实的历史、文物图像让孩子在读懂故事、学会思考的同时,充分打开想象空间,获得审美享受。

3

中国近代通史(第四卷):从戊戌维新到义和团(1895-1900)

3人今日阅读 推荐值 78.6%

20世纪对于中国近代史研究来说,是开端的世纪,是转型的世纪,是创新的世纪,也是收获的世纪。 中国近代史研究是20世纪中国历史学的一个重要分支。20世纪中国历史从半殖民地半封建社会转变到社会主义社会,发生了翻覆地的变化。20世纪中国近代史研究也发生了翻天覆地的变化,它从传统中国历史学中分离出来,在3040年代为半殖民地半封建社会服务的、代表统治阶级利益的资产阶级倾向的中国近代史研究占统治地位,马克思主义为指导的中国近代史研究在新民主主义革命中产生,新中国建立以后,马克思主义的中国近代史研究逐占了主导地位。

3

帝国设计师:董仲舒传

2人今日阅读

“大陆温情写史人”马勇从儒家文化着手,写董仲舒是如何“设计”一个尊儒的帝国! 董仲舒(前179-前104)为西汉哲学家,经学大师,广川(今河北枣强东)人。 少年时专治《春秋》,景帝时为博士,潜心钻研孔子学说。 汉武帝时,召试天下贤良之士,他以“天人三策”相对,要求汉武帝罢黜百家,独尊儒术,为汉武帝采纳,开此后二千余年封建社会以儒学为正统的局面。 他的学说以儒家宗法思想为中心,杂以阴阳五行说,把神权、君权,父权、夫权贯穿在一起,形成封建神学体系。 本书以汉代为背景,详尽讲述了董仲舒的一生和思想,及其对当时代和中国历史的影响。

2

清亡启示录:一个王朝在一百天的危机中走进历史

2人今日阅读

“大陆温情讲史人”马勇重讲晚清十年,重析大清缘何而亡! 《清亡启示录:一个王朝一百天的危机中走进历史》讲述了一个王朝为何会在一百天的危机中走进历史。 历史无法遗憾,也不必惋惜,走过的就是走过了。 只是百年后回望大清王朝,特别是分析这个貌似强大的王朝为什么在一场危机面前不堪一击,这个过程究竟有哪些教训可以汲取?这是这本《清亡启示录:一个王朝一百天的危机中走进历史》探究的问题。 重点叙述分析了清朝后十几年走过的路,从1894年开始的维新时代到1901年开始新政到之后的君主立宪预备,清廷挣扎着改革,以试图挽救风雨飘摇的大清帝国,然后后清廷的几个失误使得所有的努力前功尽弃,终使得大清走进历史。

2

马勇说民国

1人今日阅读

知名近代史学者马勇几十年研究成果凝结!史实剖析+谜团考证+人物评传+历史评论,串联起真实的民国风云史! 《马勇说民国》是著名近代史学者马勇的作品,书中收入马勇先生几十年研究成果,时间上横跨“辛亥革命”到“抗战胜利”,有见地有深度。 全书章节共分四部分: 辑一 国故,以研究的历史事实为主,收录包括《民国政治的起跑线到底在哪儿》《“五四”前的传言与危机》等; 辑二 听闻,以历史谜团的重新考证为主,收录包括《谁让康有为逃出了北京》《驻华首席记者莫理循眼里的辛亥革命》等; 辑三 姑言,以人物评传为主,收录包括《梁启超:非典型的流亡者》《也无风雨也无晴——梁漱溟的两次婚姻》等; 辑四 说法,以历史评述、政论为主,收录包括《洪宪皇帝的得与失》《“二十一条”到底该不该签》等。

1

风雅

1人今日阅读

在本书中,马勇老师以十多个重要人物为线索来记述中国近现代的历史,提出了不少新说。例如,他根据翁同龢在戊戌变法前后的具体行动、言谈文章,串联起变法发起及至失败的过程;又如康有为在戊戌变法失败后流亡海外,声称自己得到了光绪皇帝的“衣带诏”,现在学界普遍认为康有为在说谎,但作者通过分析,得出了新的看法;如此等等。本书中,作者向读者展现历史中的人是如何影响历史的事件,从而影响整个历史的走向。这些文章笔法严谨,见微知著,有别于富于情感的历史随笔,也有别于宏大、专业的历史论文,言必有据而好懂易读。 本书汇集了作者在过去十几年对近代中国主要人物、重要事件的讨论。作者认为,大人物创造了历史。他们做出了决策,要比一般人更有力量。但是,民众是历史的最终创造者。历史中的许多重大突破,让历史进程改变方向的,往往是不惹人注意的小人物。小人物撬动大历史。作者的可贵之处是总能在自己的人物描述中为读者提供一个讨论历史的思路,力求寻找历史的逻辑,打通古今文明史。

1

第四卷 从戊戌维新到义和团:1895—1900

1人今日阅读

《中国近代通史(第4卷):从戊戌维新到义和团(1895-1900)》为《中国近代通史》第四卷。如书名所示,内容涵盖《马关条约》签订后至《辛丑条约》签订止。按照传统界定,这个时期是近代史上三大高潮中的两个高潮,也是八大事件中的两个事件即戊戌变法和义和团运动。这两个事件在近代中国历史进程中的重要性不言而喻,所以一直受到学者重视,新资料的发现不能说没有,但基本上已经很难,各种观点也差不多被学者说尽。本卷能够做的,就是立足新时代新感受,重新体会那个时代,重新认识那些人,重新审视那些事,尽量减少非历史主义的干扰,尽量呈现历史细节。套书简介:《中国近代通史》是中国社科院“十五”期间的重大科研项目,是迄今为止我国最大规模的中国近代史著作,也是唯一一部完整地叙述自鸦片战争至新中国成立历史进程的学术专著。该书改变过去单纯政治史的传统模式,以革命范式为主,以现代化范式的补充,全面反映了中国近代政治、经济、思想文化和社会转型的历程。该书遵循严格的学术规范,以大量史料为依据(其中许多重要史料是近年来新发现并首次披露),吸收港、台及国际研究的新成果编纂而成。

1

回望:近代一百年

1人今日阅读

《回望:近代一百年》全书共分为三编,第一编为“回望百年”,回顾了晚清政治改革中改良与变革的互相博弈;第二编为“重建晚清历史细节”,重新分析了甲午战争、义和团运动、晚清新政、辛亥革命、民国的建立等历史事件;第三编为“百年文化启蒙”,分析了新文化运动的得失经验。

1

觉醒与沉沦

通过这本小书,探讨中国知识人群体在甲午战争之后的觉醒,对维新思潮、实践的推动。由于现代知识体系在这个时候尚未真正形成,戊戌文人还带有浓厚的尚未分化的士大夫情怀,因而他们一方面推动了中国社会的发育、进步,另一方面存在相当多的问题,引发一系列完全可以不必发生的冲突、意外,进而使一场改变中国历史走向的变革戛然而止。

明夷:新史学的重建与开新

本书为马勇老师梳理史学研究的历史经验文章的集合,分为“老辈史家的经验”和“我的史学研究”两大部分。“老辈史家的经验”,介绍章太炎、蒋廷黻、张荫麟、范文澜、胡绳等前辈从事史学研究的经历,他们进行史学研究时受到的一般社会思潮的影响,他们秉持的史学观念和方法等,分析《訄书》《清代学术概论》等史学名著的价值及其在中国史学史上的地位。“我的史学研究”则介绍了马勇老师自己从事历史研究的一些方法和心得,可供相关专业的读者学习和借鉴。 本书以大开大合的学术姿态,祛魅、存真,重新构建了近代历史历次转型的整体脉络。

民国遗民:章太炎传

社科院研究员马勇通读“章太炎传”后精心撰写!全面细致地讲述“有学问的革命家”章太炎的传奇一生! 章太炎(1869—1936)名炳麟,号太炎。浙江余杭(今杭州市余杭区)人。中国近代民主革命家、学者。 按照鲁迅的说法,章太炎是“有学问的革命家”。他之所以有学问,是因为他有很好的家庭背景,接受过良好的学术训练,更重要的是,由于机缘巧合,章太炎是同时代读书人中真正自觉不在科举道路上奔跑过、用功过的少数人,真正将学问作为生命的一部分去看待,因而能够获得真学问,成为一代宗师。 本书以丰富的史料客观叙述了章太炎民主革命思想的发展轨迹、在辛亥革命前后的主要活动,以及章太炎的思想、活动对中国近代历史的影响。

中国圣雄:梁漱溟传

社科院研究员马勇倾力之作,还原“中国最后一位儒家”梁漱溟的传奇人生! 梁漱溟是近代著名的思想家、哲学家、国学大师,有着“中国最后一位儒家”之称。他终生致力于中国文化的复兴,投身于乡村建设运动和中国教育事业,并亲历国共和和谈、为建设新中国作参谋。无论时代更迭,他始终追寻两个问题:一是人生问题,即人活着为什么;二是中国问题,即中国向何处去。 在近代中国知识人中,梁漱溟一直拥有很高的声望,其原因显然与其1950年代敢于犯颜有关,这是时势使然。被批评者或许蒙受了当时的短暂羞辱,但在历史上的声名差不多也就因此注定。任何一种表达方式都不可能将梁漱溟的所有故事和活动放在一个故事框架里,在笔者已有研究基础上,尝试着对梁漱溟的思想进行新的阐释,尝试着接近其思想本质。

马勇说晚清

知名近代史学者马勇几十年研究成果凝结!一本不戏说、不歪说、不妄说的历史书,用真实串联起来的晚清十年。 假如预备立宪顺利完成,假如清政府不推出皇族内阁,假如光绪帝多活十年……,让马勇教授带您看穿这些假设! 《马勇说晚清》是近代史学者马勇的作品,书中收入马勇先生几十年研究成果,时间上横跨“鸦片战争”到“辛亥革命”,有见地有深度。 全书章节共分四部分: 辑一 国故,以研究的历史事实为主,收录包括《慈禧归政记》《资政院:中国式悲剧》等; 辑二 听闻,以历史谜团的重新考证为主,收录包括《谁要了光绪的命》《袁世凯是不是“有密未告”》等; 辑三 姑言,以人物评传为主,收录包括《毁誉摄政王》《李鸿章与伊藤博文》等; 辑四 说法,以历史评述、政论为主,收录包括《君主立宪动了谁的奶酪》《大清王朝的掘墓人》等。

中国历史通识读本

本书内容分为中国古代史、中国近现代史两部分。中国古代史部分,论述早期华夏文明的形成,先秦时期的社会变动,秦朝的兴亡,两汉魏晋南北朝时期的政治、经济与文化,隋唐的盛世繁华,两宋与辽、西夏、金的对峙,明清时期的政治、经济与文化。中国近现代史部分,主要论述中国在西方列强侵略下一步一步沦为半殖民地半封建社会的痛苦过程,中国人民不屈不挠地反抗外国侵略、救亡图存的艰辛历程。

重寻近代中国

“大陆温情写史人”马勇,用“现代化叙事”还原历史真相,以“现代化建设”为目的,重新建构中国近代史! 中国政治精英利用鸦片战争之后的一系列战败编织了一整套饱受外族剥削、欺侮为内容的“民族叙事”和“历史建构”。 但在中国经济崛起的背景下,持续强化“悲情叙事”正在将中国从世界大环境中孤立。 马勇从现代化视角出发重塑中国近代史,一方面重新评估外国资本在近代中国的功过是非,理清世界走进中国的路径及客观效果,另一方面剖析在现代化冲击之下,中国走向世界的艰难过程。

1898年那场未遂政变

本书是一部讲述1898年戊戌政变的通俗性学术著作。1898年清政府正处于一个渐进改革图强的时期,然而那年秋天的一场未遂政变使政治变革戛然终止,中国步入一个政治上的歧途。

日暮途穷

在过往晚清历史叙事中,一个独立、完整,傲立于世界东方的天朝上国,在短短几十年就被打成东亚病夫,沦为“半殖民地半封建社会”,“悲愤”成为晚清历史的主基调。 但这只是近代中国的其中一个侧面,晚清处在一个关键的历史节点,衔接起了古代中国和现代中国,中国历史到了晚清并不完全是一直沉沦、不断堕落的,而是中国人面对西方工业化、全球化影响,给予或消极或积极的回应,不断改变自己,不断融入世界、融入全球的历史。 因此除了对晚清统治者的贻误、短视、狭隘表示遗憾,我们也应该如实描述这个时代的进步。而这种进步、变化,已经凝结为我们这个族群的集体记忆,是不可更改的历史事实。 本书中,著名历史学家、社科院研究员马勇对晚清,特别是甲午战争后至清帝退位这段历史,做出了细致的探讨,其中涉及诸多重要历史人物,如慈禧、光绪、康有为、袁世凯、孙中山等,并通过资料扒梳,细节呈现,重构晚清历史叙事,将晚清还给清史、还给中国史,从整体上画出时代的全景,从全球史视角回望晚清中国。

晚清四书

《晚清四书》叙述了十九世纪末二十世纪初发生的重大历史事件,包括中日甲午战争、马关条约签订、戊戌变法、义和团运动、八国联军入京,以及辛亥革命,记录了清王朝由觉醒而自救,自救失败直至倾覆的全过程。中间涉及诸多重要历史人物,如慈禧、光绪、李鸿章、康有为、梁启超、袁世凯、孙中山等等。这套书为我们重新认识和思考这些历史事件和人物提供了新的思路。

中国儒学三千年

每个中国人都应该补的一堂文化课 孔子与儒学对于中国人来说,不是一个简单的文化现象,而是中国文明之根,是中国人之魂,与国人血脉相连。 著名学者马勇先生积40年之功,从大历史的视角,给3000年中国儒学的发展做了鸟瞰式的描述,为读者建构了一个宏观框架:按照时间顺序,逐一介绍各个时代的儒学大师的主要成就与观点、儒家流派的基本情况、儒学与其他思想流派的交流与互补;剖析儒学是如何影响政治格局与制度的,又是如何影响社会文化与民族性格的。 马勇先生又从微观角度出发,勾勒出了3000年中国儒学的枝枝叶叶:精心整理154位儒学人物的小传、4幅儒学流派师承关系图、3000年儒学大事记等,见微知著,用讲故事、列图表的方式,帮助读者走进3000年儒学的血肉中,感受中华文化的跳动脉搏。 每个中国人的血脉里天然就有儒学的基因,读懂中国,必先读懂中国儒学;一部中国史,就在3000年儒学史里。

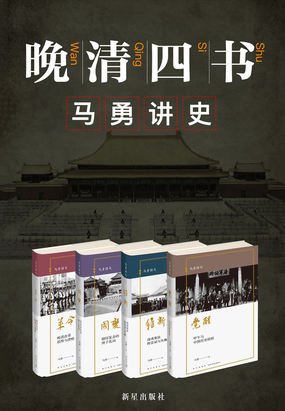

马勇讲史:晚清四书

“晚清四书”包含《觉醒》《维新》《国变》《革命》,叙述了1894—1911年间的重大历史事件,包括甲午中日战争、马关条约签订、戊戌维新、义和团运动、八国联军侵华,以及辛亥革命,记录了清王朝由觉醒而自救,自救失败直至倾覆的全过程。中间涉及诸多重要历史人物,如慈禧、光绪、奕訢、李鸿章、康有为、袁世凯、孙中山等等。作者马勇为我们重新认识和思考这些历史事件和人物提供了新的思路。

从晚清到民国

鸦片战争,揭开了中国二千年一遇的社会大变革,开始了中国近代史上的转型。在晚清70年中国社会转型的困境中,我们为何如此之艰?民国30年,经历了怎样的变革?《从晚清到民国》近代史一线专家学者袁伟时、马勇等讲述每一次关键转折点上的历史事件,带动的社会变革,记录我们这个民族的苦难辉煌。一百年,怎样的一部中国近代史?

中信经典历史之中国史篇(共5册)

暂无简介

叠变

晚明时期的中国已经置身于全球化的大潮之下,英国工业革命、法国大革命等影响世界历史进程的大事件,也潜移默化地影响着中国。在对英贸易顺差的刺激下,鸦片引发了近代中国的叠变,第一次鸦片战争爆发。 1840年以来,中国人进行了可歌可泣的探索,在迷茫与徘徊中,进行了抗争、学习、融合、改革与改良。外部列强势力犬牙交错、内部政治斗争拉锯不断、内外部战争频仍、洋务运动开启、新一代知识分子开始成长、民智渐开、工业发展……在各种驱动因素的叠加与聚合下,叠变继续。 然而,甲午之战的失败以及稍后列强强租胶州湾、广州湾等,深刻刺激了中国人,成为近代中国的转折点,罕见的奇耻大辱震撼了国人,谭嗣同诗曰: 世间无物抵春愁,合向沧溟一哭休。 四万万人齐落泪,天涯何处是神州? 震撼之后则是怀疑、彷徨、困惑与愤怒,是民族精神的大觉醒,是叠变的加速:维新变法、新政、共和,不到二十年的时间,就走完了西方国家花了几百年所走的路,中国社会结构急剧变化,“方生方死,方死方生”,死亡与新生撕扯着苦难深重的中国。“三千年未有之大变局”至此也才真正展示出其优势与劣势,困境与顺境。这是中国历史内在逻辑发展的必然结果。 在西方文明的强势冲击下,中华文明面临着最严峻的挑战。近代中国该如何应对这种变局?中国社会发展与变革的驱动力是什么?引发中国叠变的各种驱动力是什么,是如何交织与叠加在一起的,又是如何影响中国文明进程的?基于此,本书重新审视近代中国,探索内在的政治演变逻辑和社会发展规律,以期以史为鉴。

涵变

本书聚焦于近代中国的政治变革与国家政体的建构,即从1895年甲午战后到1917年张勋帝制复辟失败的二十二年的历史,从大历史视角来说,这是三千年中国历史上变化最为剧烈的时期。 甲午战后的中国进入维新时代,探索中国政治体的转型问题。戊戌变法失败、大阿哥事件、义和团运动、签订《辛丑条约》等虽然为中国政体的转型摁下了暂停键,但自上而下的社会共识已经达成,人人都认为唯有变革才有出路,清政府重启新政,《钦定宪法大纲》的颁布,标志着中国向现代国家迈出了最关键的一步。 历史充满了偶然,在不可控、无法预见的多种变量的作用下,清廷退出中国的政治,中国版的“光荣革命”成功了,后世中国的国家建构,都是以此为原点展开的。虽然此后就是军人、政治家、新旧官僚、新旧知识人、革命党人等在立宪与共和之间的大讨论与大博弈,但中国前行的方向没有变:逐渐成为现代国家。 因病去世的袁世凯用最特殊的方式化解了巨大的政治危机,中华民国重建,张勋复辟帝制成为一场闹剧,段祺瑞成为“三造共和”的英雄,从共和到帝制再到共和,中国终于走出了帝制,也涵化出了自己的新知识新思想新文化,一个全新的现代中国正缓缓走来。

革命:晚清改革趋势与溃败

本书叙述了晚清政府欲通过君主立宪自救于危亡,却一而再,再而三的错失最后的机会,终被革命党人推翻的历史过程。本书为思考清亡提供了一条新的思路。

国变:错综复杂的庚子乱局

本书详尽地叙述了义和团运动和庚子国难的来龙去脉,分析了八国联军入京原因。清政府引狼入室,终至统治力量显著下降,中国陷入一片混乱之中。

觉醒:甲午与中国历史转折

甲午年的黄海海战惨败后,和比战难。李鸿章奉命和谈,受尽屈辱签下了马关条约。此后,严复等人开始思考中国制度的改革,也由此催生了借法自强到立法自强的转变。

维新:戊戌变法的尝试与失败

本书叙述了由改良派发动、光绪帝主导的维新运动正如火如荼进行,却一夜之间被慈禧太后扼杀的全过程。戊戌政变彻底斩断了维新变法之路,刚看到一丝曙光的晚清政府再一次跌入黑暗的深渊。

晚清的历史:马勇讲清史系列(全5册)

《觉醒:甲午与中国历史转折》甲午年的黄海海战惨败后,和比战难。《国变:错综复杂的庚子乱局》本书详尽地叙述了义和团运动和庚子国难的来龙去脉,分析了八国联军入京原因。清政府引狼入室,终至统治力量显著下降,中国陷入一片混乱之中。《革命:晚清改革趋势与溃败》本书叙述了晚清政府欲通过君主立宪自救于危亡,却一而再,再而三的错失最后的机会,终被革命党人推翻的历史过程。《激荡:晚清二十年》是对清王朝崩溃最后二十年历史的整体性研究,对一系列重大事件做了简要叙述和重新解读,包括甲午战争、戊戌维新、义和团运动、新政改革、推翻帝制、走向共和等。

严复全集(全十卷)

《严复全集(套装1-10卷)》力求全面编辑反映严复主要思想与生平交游的著述。 《严复全集(套装1-10卷)》按照严复著述的主要文体分为:译著、文录、诗词、信札、日记、批注等六大部分。每一部分的著述,按译、撰或出版发表的时间先后依次编排:具体时间已无法孜定者,编排在该部分之末,并予注明。 《严复全集(套装1-10卷)》择善选定点校之底本与参校本,旨在充分吸收借鉴学术界已有的整理研究成果,最大限度地体现严复著述原貌。

1895年 大梦初醒

中华民族自1840年首次鸦片战争失败被迫打开国门以来,历经109年的艰难转折,中国的整个变迁过程也就是中华民族缓慢、艰难、而痛苦地进行思考的漫长历程。《1895年 大梦初醒》在叙述这段“人世之巨变至异”的历史的时候,也试着去诠释这段历史的前因后果。希望得到广大读者和学术爱好者的共鸣。

戊戌政变的台前幕后

这是一部对著名的戊戌政变重新解读的通俗性学术著作。1898年秋。康有为发觉自己所期待的政治变革愈趋无望,他所依仗的光绪皇帝或许已被慈禧、荣禄所废黜。康有为把想象当现实,策划了一场政变,准备用袁世凯的新军和唐才常的江湖英雄捉拿慈禧。结果被朝廷察觉,轻而易举地制止。这场未遂的政变导致了一批维新人杰的流血牺牲。这场未遂的政变因为康有为和梁启超多年来的强势话语被认为是反动势力的镇压,一直影响着历史的结论。 本书依据新旧史料重新建构这场政变的来龙去脉,作者以其深厚的历史研究功力创造性地回答了究竟是谁走漏了政变的消息,日本、英国、俄国人在这场政变中究竟扮演了何种角色,谭嗣同为何坐以待毙,张之洞为何救杨锐,荣禄为何救林旭,尤其是李鸿章为何出面保护政治对手张荫桓;袁世凯究竟有没有泄密,翁同龢究竟是被谁罢免。作者对这些困扰人们的历史悬案提供了与传统说法和不一样的解读。本书叙事严谨,高潮迭起,悬念连连,可谓多年来已不多见的历史读物。

家族往事

《家族往事》由老鬼、马勇、萧功秦、俞可平等17位作者执笔,围绕“家人、家庭、亲情”主题,撰写各自的家族往事。17个故事,17个家族的兴衰跌宕,逐帧刻画家人平凡而坎坷的人生经历、辛酸苦乐。其中包括对抗战历史的个人描述、对父母人生经历的回顾、对故乡亲族的追忆等。作者文笔流畅,娓娓道来,故事真实感人,以个体的生命历程来映衬时代的变迁与历史演进。作者摒弃宏大历史叙事,以个人与家庭的境遇为核心,从个人家庭的坎坷经历来回顾过往、反思历史。

晚清笔记

本书为“百家小集”系列的其中一种。本书是著名近代史专家、中国社会科学院近代史研究所研究员马勇的一部全新历史随笔作品。全书以平常心态,回到历史现场,回看晚清时代的众多关键人物,如慈禧与光绪、李鸿章与伊藤博文、戊戌年间的张荫桓、翁同龢罢官、武昌起义后袁世凯的心路历程,等等。作者坚持历史唯物主义立场,史料功底扎实,立论严谨,在许多地方推陈出新,言常人所不言,是一部不多见的历史随笔作品。

现代中国的展开:以五四运动为基点

1919年发生的五四爱国运动,是近代中国政治发展的必然,是戊戌春胶州湾事件、1914年一次世界大战。以及由此而引发的“二十一条”、巴黎和会的逻辑展开。《现代中国的展开:以五四运动为基点》详细探究了这一系列重大事件的因果关联、起承转合。 100年来。或以为五四运动是现代中国的起点。唤醒了中国人的觉醒,促进了民主政治的推展。改变了世界的注意力。使五四运动具有了全球史意义;或以为五四运动打断了近代中国的启蒙进程,影响了后来的文化走向,开启了中国政治的新路,走俄国人的路,中国历史由此完全改写。大约30年前。更有学者认为20世纪上半期特殊的政治走势,救亡成为历史的主轴,启蒙被严重边缘化,民族主义、国家主义、走向富强成为那个时代的主旋律。其实从历史关联度考察,没有之前的启蒙运动,就不可能有五四运动;五四运动的政治抗争,就其本质而亩。就是19世纪晚期启蒙运动的逻辑结果。 不论是政治抗争的“小五四”,还是以思想启蒙为主轴的“大五四”,它们都是中国历史大转型中的一个浪花,是中国历史继“殷周之际”、“周秦之际”两次巨变之后第三次历史大转折,是从农业文明向工业社会转轨的一个重要节点。所谓“儒家伦理不合乎现代生活”,所谓重构新的社会组织、人伦关系、生活方式,说到底都可以从第三次转型这个视角予以解释。《现代中国的展开:以五四运动为基点》拉开了历史的长镜头,并将全球史作为重要的背景关照。

思想奇人梁漱溟

《思想奇人梁漱溟》以传神而形象的文字再现了梁漱溟的传奇人生,第1次全面真实地将一个世人所知甚少的梁漱溟立体地展现出来。《思想奇人梁漱溟》是读书界的一个焦点,雅俗共赏,特别适合大众和专业读者阅读。2008年的焦点新书《思想奇人梁漱溟》作为《中国学术大师系列》的一本,最近隆重面世。梁漱溟是现代中国的传奇人物。他致力于中国文化的复兴,投身于乡村建设的宏图,奔波于民族强盛的大业。他的学术研究及社会实践对20世纪中国的思想和社会产生了深远的影响。他人格高洁,遗世独立,被誉为“文化中国的象征”。

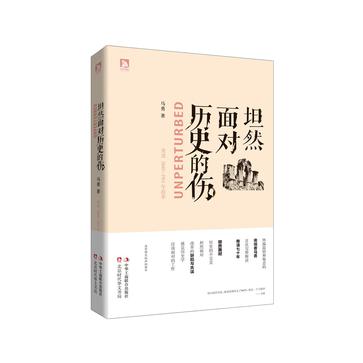

坦然面对历史的伤

1、研究晚清政治越发感觉现在处于轮回时期。——马勇 2、社科院马勇首次完整叙述晚清70年,找寻中国现代化的历程 3、海外稀见版画插图本